芝・増上寺 三門(三解脱門)【重要文化財】

造営年

1611年(慶長16年/江戸時代前期)

再建年

1622年(元和8年/江戸時代前期)

建築様式

五間三戸 二重門、朱漆塗

※左右に繫塀(板葺き)附属

※左右に山廊(三間/約5.4m)附属

屋根の造り

入母屋造、本瓦葺

規模(大きさ)

高さ七丈(約21m)、横幅十間(約19m)、奥行き五間(約9m)

重要文化財指定年月日

1915年(大正4年)3月26日

発願者

徳川幕府(徳川家康)

施工者・造営指揮

中井正清(幕府大工頭)

増上寺に関連する数ある写真を見れば、必ずこの三解脱門の写真が1つは登場しますが、これはやはり増上寺の顔と言えるべき門がこの三門だからではないでしょうか。

豪壮感と威容感に満ちたこの門はまさに増上寺の顔呼べるに相応しい門であり、その規模は東日本最大級を誇ります。

1611年(慶長16年/江戸時代前期)に造営された門であり、都内に完存する有数の古い建造物であることや、江戸初期の建築様式を色濃く伝えることから国の重要文化財の指定を受けています。

項・一覧

別名「三解脱門」とも呼ばれる

この三門は別名で「三解脱門(さんげだつもん)」とも呼ばれていますが、この名称の由来は仏教における「三解脱」からきています。

「三解脱門」の意味とは?

三解脱とは、解脱に至るまでの3つの克服すべき要素、すなわち煩悩のことです。別名で三三昧(さんさんまい)とよも呼ばれます。

まずは‥

「空解脱」:すべての存在を空として捉える心や身体を得る。

次に「無相解脱」:空を得たので差別相を持たない状態を得る。

最後に「無願解脱」:一切の願求(がんぐ/=欲求)がない境地。

これら3つの三昧(三三昧)を修し、現世におけるあらゆる執着から離れた時、解脱の境地に至ることができ、如何な束縛をも受けない法身を得ることができるとされます。

三解脱門とは、これら三三昧(三解脱)を修する心を常に留め置くための警鐘の意味合いで命名された門名です。

建築様式

この門は初層と上層部の間に屋根があることから、清水寺や伏見稲荷大社で見られるような「楼門(ろうもん)」ではなく、二重門になります。

この三門は正面から見て間口が5つあり、両端の間口を除いた内側の3つの間口が通行できる仕様になっています。

2階部分には和様の高欄が回り、扉は框が据えられた桟唐戸扉が据えられ、腰組に三手先の詰組が用いられており、和様折衷(わようせっちゅう)の様式がうかがえます。

関連記事:![]() 京都・清水寺「仁王門」【重要文化財】

京都・清水寺「仁王門」【重要文化財】

関連記事:![]() 京都・伏見稲荷大社「楼門」【重要文化財】

京都・伏見稲荷大社「楼門」【重要文化財】

「三緑山」の扁額

「三緑山」と金文字で書かれた扁額(へんがく)が見えます。扁額とはお寺であれば山号や寺号、神社であれば社号や御祭神の名前を書いた看板のことです。

増上寺は正式名で『三縁山 広度院 増上寺(さんえんざん こうどいん ぞうじょうじ)』と呼称します。「三縁山」とは増上寺の山号になりんす。

「魚がし」の提灯?灯籠??

この三門の中央の間口両脇の柱にちょっとご注目を!

普通に参拝した方は目もくれずに通り過ぎてしまいますが、この両脇の柱には、あらま何とも不思議しぎしぎ摩訶不思議な銅製の提灯もしくは灯籠のようなものが、鉄鎖で吊られるようにブラ下がっているじゃア〜リマせんか。

実はこれ、増上寺の僧侶の方にお聞きしたところ、なんと!灯籠のようです。

つまり、火が灯されることになりんすが、現在は使用されていないようです。

この銅製の灯籠には何か字の形をしたものが取り付けられていますが、これは「魚がし」という文字をかたどった銅板が取り付けられています。

「魚がし」とは漢字にすると「魚河岸」となり、これは河岸に築かれた魚市場と言う意味です。江戸時代、東京日本橋には日本一とも云われた幕府が認可した魚問屋が軒を連ねました。以来、江戸の発展と共に隆盛した歴史を有します。

⬆️噂の噂の東京日本橋の「魚河岸」(画像引用先:https://ja.wikipedia.org)

⬆️噂の噂の東京日本橋の「魚河岸」(画像引用先:https://ja.wikipedia.org)

関東大震災後は東京都中央区築地(つきじ)に移転しますが、これは現今にまでその名を轟かす、かの有名な「築地市場」のことです。

しかし残念無念なことに築地市場は83年間の歴史に幕を下ろし、2018年に東京都江東区豊洲六丁目に築かれた豊洲市場(とよすしじょう)へ移転しています。

現在も未だ都民の台所を支える問屋街として営業していると言うからその歴史の深さに敬服します。

以上、この銅製の提灯のような物体は、かつての魚河岸の卸問屋がお世話になった徳川家の菩提寺である増上寺へ寄進したものです。

⬆️篆書体で奉納者を示した「魚壱場」の浮かし彫りが見える。壱場は市場のこと。「魚」は象形文字のようなマークになっている。

⬆️篆書体で奉納者を示した「魚壱場」の浮かし彫りが見える。壱場は市場のこと。「魚」は象形文字のようなマークになっている。

三解脱門内部に安置されている仏像など

この三解脱門(三門)の2階部分には「釈迦三尊像【東京都指定文化財】」「十六羅漢像【東京都指定文化財】」が安置されています。

増上寺三解脱門(三門)「釈迦三尊像」【東京都指定文化財】

- 造立年:不明(推定:1593年〜1601年/安土桃山時代)

- 像高:約115㎝

- 作者:下御門仏師・宗印一門(南都/=奈良仏師)※彩色は京仏師 絵所・法眼徳悦

楼上(2階部分)の内部には、須弥壇の中座に釈迦三尊像が安置されています。

釈迦三尊像は正面を向かい見て、左座に普賢(ふげん)、中座に釈迦如来、右座に文殊(もんじゅ)を配した3セットで造立された仏像のことです。故に三尊像と呼ばれます。

普賢菩薩とは?

普賢(菩薩)はあまねく世界において真摯に祈りを捧げる者あらば例え悪人でも救済するほどの慈悲を持ちます。純白色の象さんの上に半跏趺座(はんかふざ)で座る像容をしています。

密教においては金剛薩埵菩薩(こんごうさった)と同一視されることもあり、故に「普賢金剛薩埵菩薩」と称されることもありんす。

文殊菩薩とは?

文殊(菩薩)は果てなき知恵を有し一切の衆生に知恵を授けて救済する。普賢同様に半跏趺座にて獅子の上に乗っています。

また、戒律の模範とするべく、寺院の食堂(じきどう)にて老僧形(ろうそうぎょう)の御姿で造立されることもありんす。

釈迦如来

中座の釈迦如来は悟りの境地に達し、如来へと転生した釈尊(釈迦)のことであり、普賢、文殊を総括し、あまねく世界に仏法を説くことで一切の衆生を救済します。

「三人寄れば文殊の知恵」という言葉もあるように、三尊揃えば無敵てきてき今夜はビフテキ カモ〜ン♡です。…意味不明

増上寺三解脱門(三門)「十六羅漢像」【東京都指定文化財】

- 造立年:不明(推定:1593年〜1601年/安土桃山時代)

- 作者:下御門仏師・宗印一門(南都/=奈良仏師)※彩色は京仏師 絵所・法眼徳悦

羅漢(らかん)とは阿羅漢(あらかん)とも呼称し、釈尊の弟子たちのことを言います。上述、三解脱などの荒行を経て悟りの境地に達し、未ださらなる境地を求めて修行をする聖者たちです。

十六羅漢とは羅漢の中でも特に優秀な16人の羅漢のことを言います。

ちなみに他に500人の優れた羅漢のことを指す「五百羅漢」という言葉もありんす。お寺へ参拝すると何かと目耳から入ってくる言葉です。ムフ〜ん♡

増上寺では、この阿羅漢たちの像は上記、釈迦三尊像を挟む形で、その脇侍(わきじ)として左右に配されています。

下御門仏師・宗印一門とは?

「宗印」とは人物の名前のことですが、奈良県奈良市の興福寺周辺の「下御門(しもみかど)」に居処していた奈良仏師の一派「下御門仏師」の棟梁です。

下御門仏師は奈良仏師の一派である宿院仏師の系譜を受け継いだ、快慶・運慶から成る慶派の傍流とされています。

宿院仏師の棟梁・源次は東大寺大仏の再興に携わっており、その名前が広まると、その息子兄弟であった源四郎・源五郎も、それぞれ独立して仏師を名乗ります。

兄は下御門仏師・宗貞と名乗り、弟の方は北室仏師を継ぐ形で宗印と名乗ります。

この兄弟の名前が有名になったのは、松永弾正の焼き討ちによって焼損した東大寺大仏に成り代わる大仏として、太閤秀吉が1586年(文禄4年)に発願した「京都・方広寺 大仏(本尊盧舎那仏坐像)」の造立に参加してからです。

以来、太閤秀吉の目が止まり、豊臣氏に関連した寺社の仏像および神像の造立に携わっています。

なお、方広寺の大仏は東大寺大仏を凌ぐ像高19mという大きさでしたが、1973年(昭和48年)の失火によって焼亡に至り、現在は台座のみが残されています。

三門(三解脱門)内部の特別一般公開

上記の仏像は三門の2階部分に安置されることから、通常は一般参拝客の目には触れることはありませんが、なんと!ごく稀に特別一般公開されることがあります。

ちなみに前回公開された日(期間)は、2011年9月17日〜11月30日になります。

2020年は9月に公開予定とのことですが、コロナ渦でどうなるかは未定です。もし中止になれば再来年(2022年)の9月に公開予定とのことですが、変更になる可能性も充分にあり得るとのことで、詳細は公式HPに掲載しますのでご覧くださいとのことです。

その他の三門(三解脱門)の特徴や見どころ

「勧進」の看板

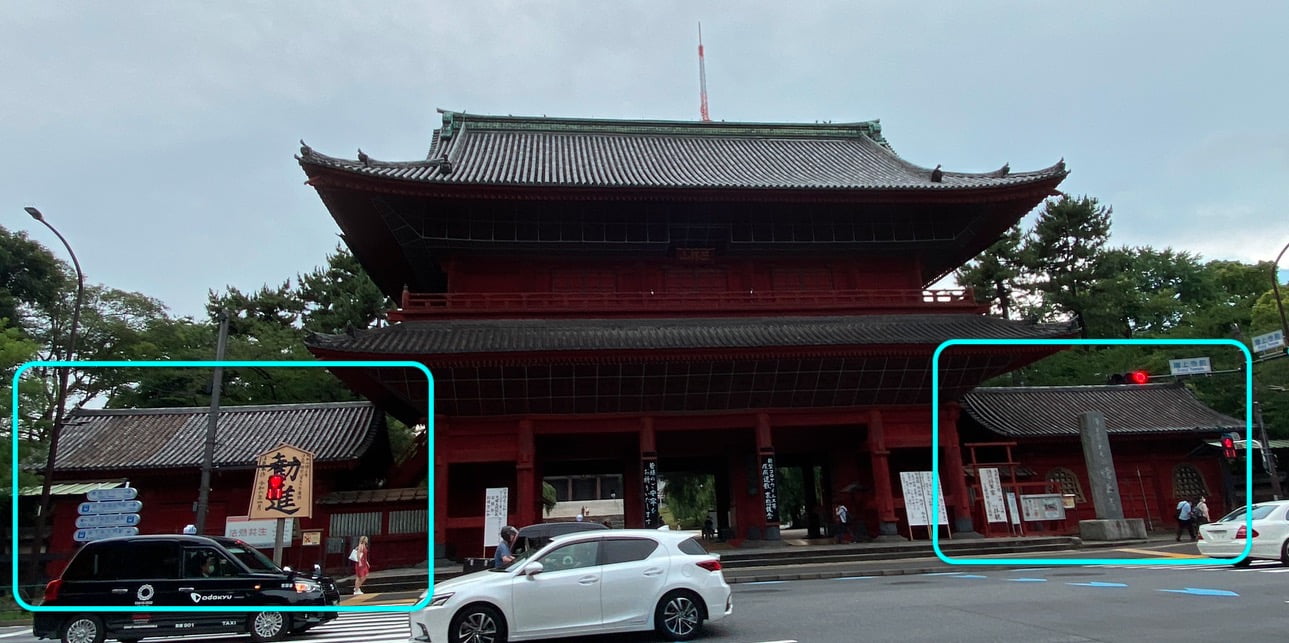

⬆️「勧進」と書かれた看板。月もしくは年替わりで墨書きされている。

⬆️「勧進」と書かれた看板。月もしくは年替わりで墨書きされている。

組物

門内部(初層)の様子と天井

⬆️江戸初期の建造物とだけあって諸所に鉄骨(トラス風の筋交い)で補強されている。定期的に補強修繕されている様子がうかがえる。

⬆️江戸初期の建造物とだけあって諸所に鉄骨(トラス風の筋交い)で補強されている。定期的に補強修繕されている様子がうかがえる。

扉と窓

花頭窓は禅宗様の典型であり、おおむね内部に仏像が安置されたことを示す窓です。

仏前のロウソクの炎の形状が由来。桟唐戸(さんからど)は、扉に框(飾り金具が取り付けられた木枠)が据えられた扉を指し、仏教では、道場の扉に用いられることが多いです。

芝・増上寺 三解脱門「山廊(左右附属)」【重要文化財】

造営年

1611年(慶長16年/江戸時代前期)

再建年

1622年(元和8年/江戸時代前期)

建築様式

切妻造

屋根の造り

本瓦葺

規模(大きさ)

左右ともに桁行三間(約5.4m)、梁間二間(約4m)、一重

重要文化財指定年月日

1915年(大正4年)3月26日

発願者

徳川幕府(徳川家康)

施工者・造営指揮

中井正清(幕府大工頭)

冒頭でもご説明したように山廊とは、門の左右に建てられた門の2階部分へ昇るための階段が収納された建物のことです。

それなりの規模を有する禅宗寺院には、このような山廊なる建物が門の左右に建てられています。

増上寺の山廊は左右にあり、左右ともに階段が設置されています。

⬆️門を向かい見て左側の山廊。同様に朱色の階段が見える。

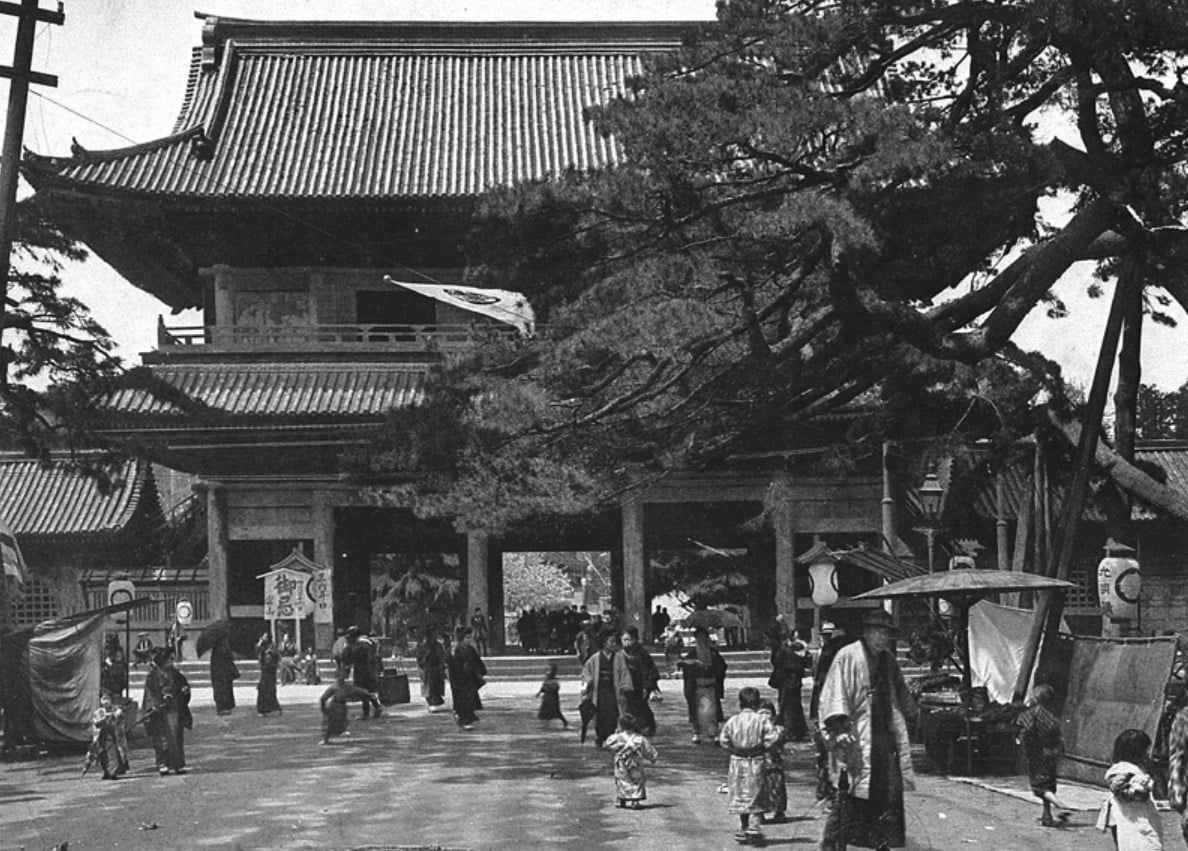

⬆️門を向かい見て左側の山廊。同様に朱色の階段が見える。 ⬆️明治時代中頃の三解脱門。山廊と階段が見える。(画像引用先:https://www.ndl.go.jp)

⬆️明治時代中頃の三解脱門。山廊と階段が見える。(画像引用先:https://www.ndl.go.jp)

幕府大工頭 中井正清

江戸幕府のお抱え大工として名を馳せたのが、幕府大工頭の中井正清(なかいまさきよ)です。

中井正清は家康公から「代わりになる者がいない」とまで言われたほどの名工です。

大和国出身で、天下分け目の戦いとも言われる「関ヶ原合戦」の後に徳川家康に起用され、以後は徳川家の隆盛と共に自身も立身していきます。

中井正清の名が知れ渡ったのが二条城の造営です。現在の二条城は徳川家康の発願による造営と知られていますが、その歴史は古く、平安時代の平安京にすでに存在していた城であり、前身は禁苑(宮中の庭)内に存在した「神泉苑」と言われます。

現在の二条城は1601年(慶長6年)に造営工事が開始され、1603年(慶長8年)3月に落慶を迎えています。

工事を担当したのが、造営総奉行に京都所司代・板倉勝重、そして現場総指揮となる作事方の大工棟梁となったのが中井正清です。

以後は、大工の出自ながら「従五位下・大和守」の官位を賜り、畿内・近江6カ国の大工の惣領として家康公より1,000石の知行を下賜されています。

同氏の担当した建造物は、増上寺と二条城以外では、江戸城、知恩院、駿府城 天守、江戸の町割り、名古屋城、内裏、日光東照宮、久能山東照宮、方広寺などがあります。

中でも名古屋城と日光東照宮の陽明門は有名です。

増上寺三門(三解脱門)の場所(地図)

三解脱門は、大門から約200m奥に位置します。大門からは徒歩約3分。門の手前には「都道409号日比谷芝浦線」が通ります。

境内へ参拝される場合は、道路を身勝手に横断するのではなく、門手前の横断歩道を信号が青になってから渡りましょう。もしくは少し離れていますが、門の左右に歩道橋もあります。