浜離宮恩賜庭園【特別名勝・特別史跡】

開園年月日

1946年(昭和21年)4月1日

特別史跡・特別名勝 登録指定年月日

1952年(昭和27年)

開園面積

250,215.72平方メートル(平成30年4月1日現在)

※約75690.26坪

※約161637.82畳(江戸間)

運営者

東京都公園協会

園内施設・遊具

売店、集会場(芳梅亭・中島の御茶屋)

項・一覧

- 1 浜離宮恩賜庭園【特別名勝・特別史跡】

- 2 浜離宮恩賜庭園の園内MAP(地図)

- 3 浜離宮恩賜庭園の回り方とモデルコース

- 4 浜離宮恩賜庭園の滞在時間(所要時間)

- 5 浜離宮恩賜庭園の特徴

- 6 旧浜離宮恩賜庭園の特徴や見どころをご紹介する前の最低知識

- 7 浜離宮恩賜庭園の草創

- 8 浜離宮恩賜庭園の園内見どころ

- 9 浜離宮園内のオススメの撮影スポットはココ!

- 10 浜離宮恩賜庭園の混雑具合

- 11 浜離宮恩賜庭園の感想

- 12 近くの芝離宮庭園と浜離宮庭園を比較しての感想

- 13 浜離宮庭園に訪れるオススメ時期

- 14 浜離宮恩賜庭園の園内の施設

- 15 浜離宮恩賜庭園までの交通アクセス

- 16 浜離宮恩賜庭園の入園料金や割引クーポン券一覧

- 17 浜離宮恩賜庭園のINFO

- 18 園内の常設設備など

- 19 浜離宮の禁止事項や注意点

- 20 その他の浜離宮庭園の関連記事一覧

「浜離宮恩賜庭園」の読み方

「はまりきゅう おんし ていえん」と読みます。

「恩賜(おんし)」の意味

恩賜とは、直訳すると『天皇・主君から賜ること』『天皇・主君から賜ったモノ』を意味します。

すなわち、『天皇より賜った浜離宮庭園』という意味合いになりんす。

【補足】東京23区内の恩賜公園一覧

東京に来て思うのが「恩賜」と名の付く公園や庭園が異様にに多いという事実。恩賜が付くの公園や庭園は規模が大きいので初めて東京に来た人は迷うのでは?

東京にある恩賜と名の付く公園や庭園を一覧形式で列挙すると以下のようになります。

恩賜公園

上野恩賜公園(東京都台東区)/1924年、東京市へ下賜

井の頭恩賜公園(東京都武蔵野市・三鷹市)/1924年、東京市へ下賜

猿江恩賜公園(東京都江東区)/1924年、東京市へ下賜。

有栖川宮記念公園(東京都港区)/1934年、高松宮より東京市に下賜。

恩賜箱根公園(神奈川県箱根町)函根離宮跡地(関東大震災にて倒壊)/1946年に神奈川県に下賜

参照先:ウィキペディア.org

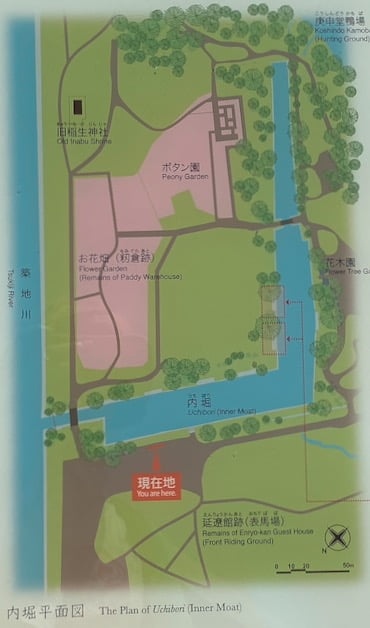

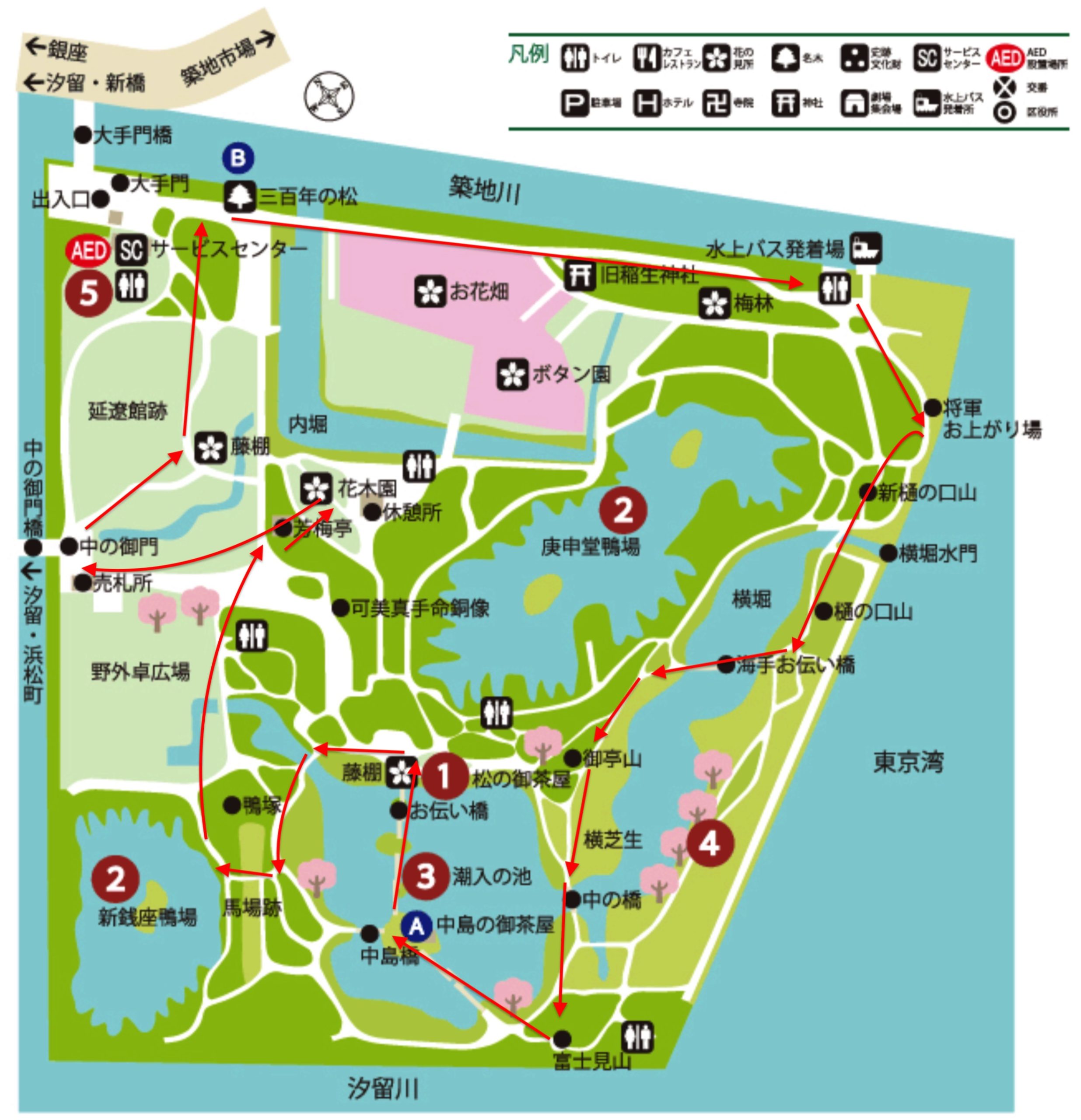

浜離宮恩賜庭園の園内MAP(地図)

現在の浜離宮恩賜庭園の出入口は3つ!

浜離宮庭園の出入口の数は時代の変遷の中で数や場所が変わっていますが、現在は以下の3つです。

大手門口(大手門橋)

大手門口は浜離宮の表玄関となる出入口であり、多くの方がこの大手門口から入場します。

最寄駅

- 都営地下鉄 汐留駅(大江戸線)徒歩6分

- ゆりかもめ 汐留駅:徒歩7分

- JR東日本 浜松町駅(京浜東北線or山手線)徒歩15分

- JR東日本 新橋駅(山手線)徒歩約14分

- 都営地下鉄 新橋駅(浅草線/銀座線):徒歩12分

- 都営地下鉄 築地市場駅(大江戸線):徒歩7分

中の御門(中の御門)

中の御門は電車の駅(汐留駅)からもっとも近く、交通の便においては3つの出入口の中でももっともオススメできます。

最寄駅

- 都営地下鉄 汐留駅(大江戸線):徒歩5分

- JR東日本 浜松町駅(京浜東北線or山手線):徒歩15分

水上バス(東京都観光汽船)浜離宮発着場

浜離宮公園は東京湾に面していることから、水上バス(東京都観光汽船)で海路を航行しながら来園することもできます。

水上バスは隅田川を通って「浅草」「両国」「お台場海浜公園」「葛西臨海公園」などと浜離宮公園間を運航しています。

浜離宮恩賜庭園の回り方とモデルコース

浜離宮公園の最寄駅は汐留駅(大江戸線orゆりかもめ)徒歩約5分。汐留から来た場合の入園口は「中の御門」です。

徒歩10分ほど離れていますが、築地市場駅や新橋駅から来る場合は「大手門口」が最寄のゲートです。

浜離宮は全体をくまなく回ると1時間は優にかかりますのでスポットだけをしぼって回る方法がオススメです。

以下に一例を掲載しておきます。

中の御門から入園した場合(所要時間1時間30分コース)

※左回り

延遼館跡(えんりょうかんあと)&藤棚→ 大手門口(サービスセンターで公式グッズが買える)→ 三百年の松→ お花畑→ ボタン園→ 旧稲生神社→ 梅林→ 水上バス乗り場(水上バスを瞳に焼き付ける)→ 将軍お上がりば→ 新樋の口山→ 横掘水門→ 樋の口山→ 海手伝い橋(横掘/湖入の池)→ 小覗→ 引掘→ 御亭山(おちんやま)→ 中の橋(ヤエザクラ)→ 富士見山→ お伝い橋→ 中島の御茶屋(休憩)→ 小の字島(藤棚)→ お伝い橋→ 松の御茶屋→ 鷹の御茶屋→ 燕の御茶屋→ 三間橋→ 八景山→ 吉宗公ゆかりの唐楓(とうかえで)→ 馬場跡→ 新銭座鴨場(大覗or小覗)→ 芳梅亭(一般見学不可)→ 花木園(売店&休憩所)→桜(ソメイヨシノ)→ 中の御門

- 所要時間:1時間30分(休憩時間のぞく)

※コメント※ 続けて、芝離宮or増上寺へ行くには中の御門が最寄り。

大手門から入園した場合(所要時間1時間コース)

※左回り

三百年の松→ お花畑→ ボタン園→ 旧稲生神社→ 梅林→ 水上バス乗り場(水上バスを瞳に焼き付ける)→ 将軍お上がりば→ 新樋の口山→ 横掘水門→ 樋の口山→ 海手伝い橋(横掘/湖入の池)→ 小覗→ 引掘→ 御亭山(おちんやま)→ 中の橋→ 桜→ 富士見山→ 中島の御茶屋(休憩)→ 小の字島(藤棚)→ お伝い橋→ 松の御茶屋→ 鷹の御茶屋→ 燕の御茶屋→ 三間橋→ 八景山→ 吉宗公ゆかりの唐楓(とうかえで)→ 馬場跡→ 新銭座鴨場(大覗or小覗)→ 芳梅亭(一般見学不可)→ 花木園(売店&休憩所)→桜(ソメイヨシノ)→ 中の御門→ 延遼館跡(えんりょうかんあと)と藤棚→ 大手門口(サービスセンターで公式グッズが買える)

- 所要時間:1時間(休憩時間のぞく)

※コメント※ 浜離宮の書籍などの公式グッズは花木園の売店か大手門口の入園受付(サービスセンター)でしか販売していない。(受付は少量)

水上バス「浜離宮発着場」から入園した場合(所要時間30分コース)

※右回り

水上バス「浜離宮発着場」→ 梅林→ 旧稲生神社→ お花畑→ ボタン園→花木園(売店&休憩所)→ 芳梅亭(一般見学不可)→鷹の御茶屋→ お伝い橋→中島の御茶屋(休憩)→中島橋→八景山→ 新銭座鴨場(大覗or小覗)→中の御門(ソメイヨシノ)→ 芝離宮or増上寺or汐留駅でどっか別の場所へ

- 所要時間:30分(休憩時間のぞく)

浜離宮恩賜庭園の滞在時間(所要時間)

- じっくりと観覧した場合:約1時間

- オススメのスポットだけをしぼって観覧した場合:約40分

- 池の中心部のみを観覧する場合:約30分

浜離宮の所要時間は何を観覧したいかによって異なる(=四季によって異なる)

浜離宮に来園する方の中には年に何回も浜離宮に足を運ぶ人がいますが、これらの人たちはおおむね四季の草花や野鳥を観察しに訪れています。

したがって、桜を観たければ桜がある所だけを観て回る。秋の紅葉であればモミジが植栽されている所をだけを観て回る。

‥などすれば自ずと滞在時間も異なってきます。ウフ

浜離宮恩賜庭園の特徴

大名式庭園

浜離宮庭園は日本を代表する「大名式庭園」の1つです。「大名式庭園」というのは庭園の様式ではなく、江戸をはじめとした全国諸藩の大名邸宅や別荘に設けられた庭園の総称です。

大名庭園には自らが思い描いた意匠が凝らされており、例えば、禅宗式の枯山水や茶室・茶庭、心字池などを用い、これに加え「舟遊式」「浄土式」「縮景式」「回遊式」などを採り入れるとともに、馬術稽古のできる馬場、鷹狩ができる鴨場、弓の修練ができる「的場」などの武家思想をも採り入れた複合式意匠庭園といえます。

江戸時代の大名の権威の象徴となった庭園

このような大名式庭園は江戸時代の大名や上級武士たちの権威、格式、教養力を誇示するためのシンボルでもあり、豊富な経済力を活かし、競って居宅の美的空間の創出を図っています。

現代の家宅における庭園様式の確立は江戸時代と言っても過言ではなく、このような居宅における美的空間の創出こそが連綿と踏襲され、今日の日本的な生活空間の発展につながっているのです。

日本三名園の1つとして名高い、備前(岡山県)藩主・池田家の後楽園(こうらくえん)などは大名庭園の代表例です。

日本三名園

- 兼六園(石川県金沢市)

- 偕楽園(茨城県水戸市)

- 後楽園(岡山県岡山市)

回遊式庭園

庭園内に創出された景観を回遊(巡りながら)しながら鑑賞する方法を回遊式といいます。このような回遊式庭園は江戸の大名屋敷で用いられ大流行しています。

回遊式庭園では、おおむね中央に池を配し、池中に島を築き、その島と池畔とを石橋や木橋などを架橋したりするなどして園路を作ります。このようにして池中を含めた園内をグルっと一周できるようにしています。

園路の途中には、東屋(あずまや)などの小休憩ができる小屋のようなものを配置したりもします。

浜離宮にも東屋のような腰を下ろして休憩できる場所が設けられていますので、適宜、利用してみてください。

忘れてはならない!浜離宮庭園は希少な庭園!

忘れてはならないのが、現今の日本において「特別名勝」や「史跡」の2つに登録されている庭園は屈指であり、かなり希少な庭園です。

- 京都金閣寺(鹿苑寺)庭園 ※室町時代

- 慈照寺(銀閣寺)庭園 ※室町時代

- 醍醐寺三宝院 ※安土桃山時代

- 小石川後楽園 ※江戸時代初期

- 毛越庭園(もうつ)※平安時代

- 浜離宮恩賜庭園

以上、合計6ヶ所

潮入の池(大泉水)

潮入の池とは名前の通り、本物の海水を引き入れた池のことです。海水を引き入れる際、潮の干満をそのまま活かす工夫が凝らされています。

ただし、水門が設置されていますので、池中の水位に関しては人を介した管理がなされています。

潮の干満により満ちている時と引いている時とで池の水位が変わりますので、庭園の外観がガラっと一転します。

池中にはボラをはじめとした海魚がいる

浜離宮庭園の池中には海水が引き込まれていることから、海の生物も一緒に流れ込んできます。これは他地域に散見される庭園にはない、海に面した立地の浜離宮庭園ならではの大きな特徴といえるのではないでしょうか。

中でも特に多い種類がボラです。ほかにセイゴやハゼなどの魚類も棲息しています。

馬場がある!

浜離宮庭園は大名式庭園なので庭園内に馬術修練のできる馬場が設置されています。‥が!残念ながら現在、特に何も行われておらず、只々、跡地として現存しているのみです。オホ

鴨場がある!

浜離宮庭園のもう1つの大きな特徴に「新2つの「鴨場」があるということです。鴨場とはカモ狩りを行うための池のことです。

お堂や神社ある!

庭園内に神社やお堂があるというのも浜離宮庭園の大きな特徴です。とはいえ、関東大震災や太平洋戦争の空襲にて焼損し、現存しているのは稲生神社のみです。かつては観音堂や庚申堂が存在したようですが、今はもうなく跡地として現存しています。

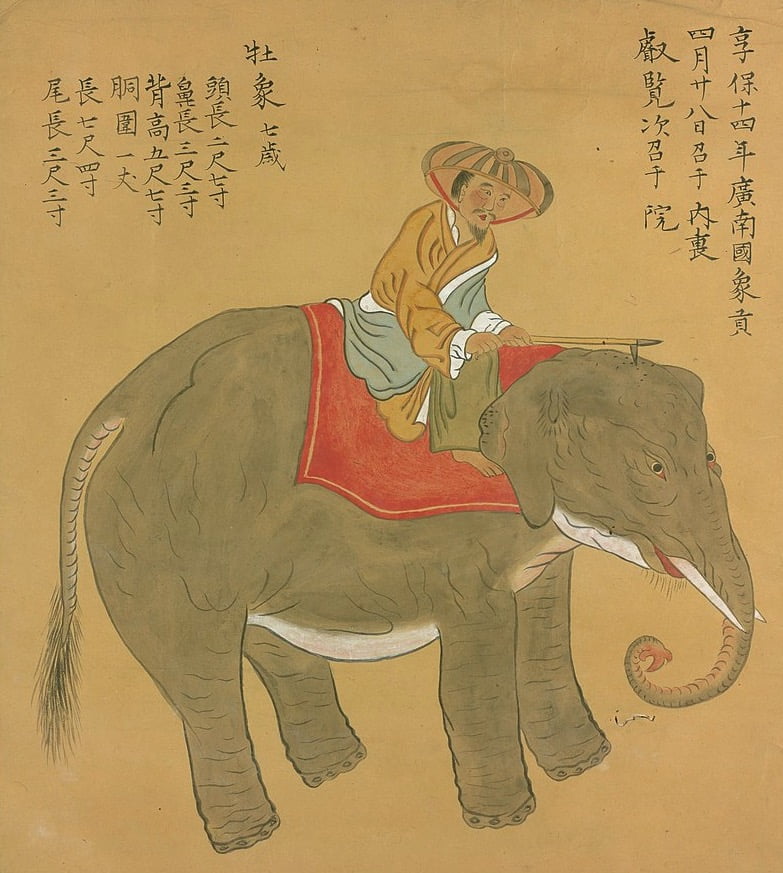

象が飼われていた?!

浜離宮では1729年にベトナムから日本に来た象が飼育されていたことがありんす。象は長崎から大坂・京都と移送され天皇や有力者に謁見し、江戸に入った後は時の将軍・吉宗公の命令により、濱御殿(現在の浜離宮庭園)の中で飼育されることになりんす。

画像引用先:https://ja.wikipedia.org/

画像引用先:https://ja.wikipedia.org/

当時の浜離宮(濱御殿)は吉宗公の直轄に置かれ、製糖・製塩、鍛冶、火術・大砲術、水質改善などの実学実験場としても機能していたようです。その一環で象の飼育が開始されています。

象を飼育していた象舎は現在の花木園の中、売店&休憩所付近に「象の飼育場所跡」などと書かれた案内板が立てられています。

野鳥が多く観れる!

浜離宮公園は海に面しており、池水として実物の海水を引き入れた潮入の池があることから、海鳥が飛来します。

それとは対照的に園内に2つある鴨場などは淡水の池なので、水鳥などの野鳥が飛来します。

つまり、海鳥と水鳥を同時にバードウォッチングすることができる場所になりんす。

浜離宮庭園に飛来する野鳥(一例)

アオサギ、アオジ、アカハラ、オオバン、オナガガモ、カイツブリ、カルガモ、カワラヒワ、カワウ、キンクロハジロ、コガモ、コゲラ、コサギ、シジュウカラ、シメ、ジョウビタキ、スズガモ、スズメ、ツグミ、トビ、ハクセキレイ、ハシビロガモ、ヒヨドリ、ムクドリ、メジロ、ユリカモメ …etc

旧浜離宮恩賜庭園の特徴や見どころをご紹介する前の最低知識

浜離宮恩賜庭園の所有者の変遷

- 徳川家康公(江戸幕府)の直轄地 → 松平家※草創→ 将軍家→ 朝廷→ 軍務官→ 外国官→ 東京府→ 宮内省→ 東京市・東京都(浜離宮恩賜庭園) ※現在

浜離宮恩賜庭園の名称の変遷

- 浜屋敷 → 浜御殿 → 浜離宮 → 浜離宮恩賜庭園

浜離宮恩賜庭園の利用用途の変遷

- 邸宅 → 庭園 → 海軍基地 → 接待所 → 公園・史跡

浜離宮恩賜庭園の草創

現在の浜離宮庭園がある場所は、往時は将軍家の鷹狩場として利用されていましたが、1654年(承応3年)に松平綱重(3代目家光公の三男/4代将軍徳川家綱の弟)の下屋敷が造営されることとなり、この時に茶園、火薬所、庭園が造られています。

改修後、「甲府浜屋敷(甲府藩下屋敷)」や「海手屋敷」と呼ばれており、正式にはこれが浜離宮の草創になります。

関連記事:![]() 浜離宮恩賜庭園の歴史(年表)

浜離宮恩賜庭園の歴史(年表)

浜離宮恩賜庭園の園内見どころ

中の御門(出入口)と券売所

券売所兼、入園受付の外観

無料!和傘で庭園めぐり!

浜離宮の各入口には和傘が5本ほど置かれており、先着順で借りることができます。

和傘をさして庭園を歩くことができるので、さながら江戸時代にタイムスリップした気分で遊覧できます。

⬆️傘の表側。京都の街を悠々と歩く舞妓さんを思い出す・・ポっ♡…舞妓すぅワぁ〜ン♥

⬆️傘の表側。京都の街を悠々と歩く舞妓さんを思い出す・・ポっ♡…舞妓すぅワぁ〜ン♥

なお、和傘は日差しが強い夏期間限定の企画です。ウフ

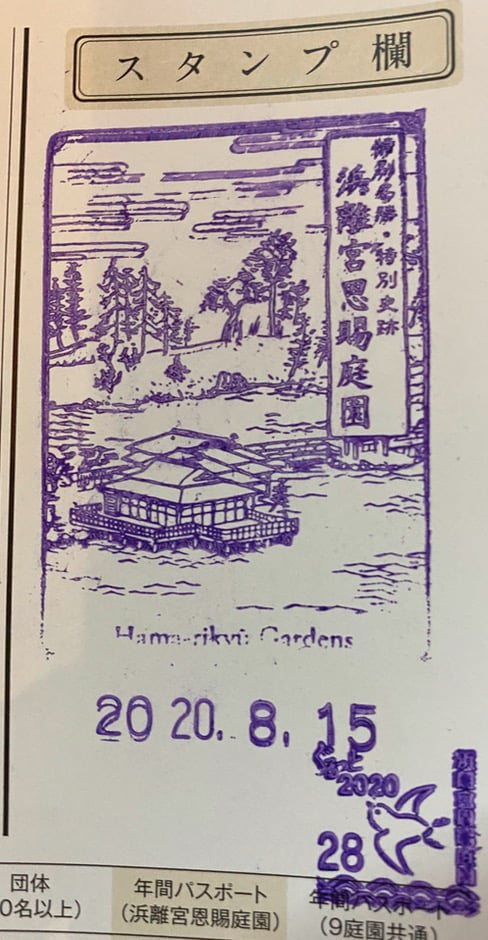

浜離宮のスタンプ

浜離宮の各入口ではスタンプ台が設置されており、浜離宮オリジナルのスタンプを押印することできます。

配布パンフレットの裏側がスタンプ用紙になっているため、別途、持ち込む必要はありんせん。

野外卓広場

この中の御門の手前の広場には、かつて浜御殿と呼ばれた頃、奉行所や役宅跡が建っていました。その北側には、さとうきび畑もあり、鉄砲場もこのあたりにあったのです。

現在の広場には思わずピクニックしたくなるテーブルが数台、置かれています。夏時期は日差しが強いのでパラソルを立てる必要がありんすが、あいにくパラソルを立てたり持ち込みについては確認する必要がありんす。

ちなみに地元民がよくピクニックで利用する場所はお花畑にある芝生広場の方です。ここはお花畑や紅葉が観れるので人気の場所です。

鴨塚の碑

- 建立年:1935年(昭和10年)

上述したように浜離宮には新銭座鴨場と庚申堂鴨場の2つの鴨場がありんすが、これらの鴨場で捕獲されたカモたちを供養するために宮内省の鷹匠「戸部興四郎」が建てた石碑です。

現在は進入禁止になっていますが、鴨塚の4番掘と5番掘の間には、かつて四阿(あずまや)があり、鴨池を一望できたと云われています。

新銭座鴨場

往時は、この鴨場に綱吉公の側室「寿光院」と、家宣公の側室「蓮浄院」、法心院のお三方の隠居所が建っていました。家治公の奥方「五十宮」も居処したこともあるそうです。

この隠居所が1776年(安永5年)に焼失し、その2年後にこの新銭座鴨場が造られたのです。

新銭座鴨場は面積が約5000坪、大覗き2ヶ所、引き堀7ヶ所を有し、多くの野鳥が飛来し、バードウォッチングを楽しむ場所にもなっています。

「新銭座」の名前の由来は、この鴨場の西南側の地名となる「新銭座町」からきています。

家斉公は鷹狩りを好み、浜御殿への御成も在位中、通算248回にも及んだそうです。これは歴代将軍の中でも飛び抜けて最も多い回数であり、12代目の家慶公の99回をはるかに凌ぐものです。

「鴨場」とは、鴨の狩猟場のことですが、現今に至っては宮内庁が管理する伝統的な狩猟場のことを指します。

カモ狩りの仕方

狩を開始する際、鴨場池(別名で「元溜まり/もとだまり」とも呼ばれる)には飼いならされたアヒル君が数匹、放鳥されています。

このアヒル君たちは、木板を小槌でカンカンと打ち鳴らした音が聞こえると、「引掘」という鴨場池から引き込まれた水路内でエサ(ヒエやアワなど)がもらえるように餌付けされています。

鴨場池には秋から冬になると、カモなどの水鳥が数多く飛来してきます。そこで、このシーズンに飼いならしたアヒル君たちを鴨場池に囮(おとり)として放鳥しておきます。

そして、このアヒル君たちとカモ君が同じ池にいる状況で、木の板を小槌で打ち鳴らすと、あびる優‥‥おっと、アヒル君たち!!はエサがもらえると思って、なぁんとぉぅ!本能の赴くまま引掘へ入り込んできます。

するとアラマ!なんとも不思議しぎしぎ摩訶不思議!なんとぉぅ!飛来したカモ君たちはアヒル君たちに随従する形で引掘に入り込んできます。これこそまさに”カモにする”の語源!うっきゃ

一方、捕獲する狩人たちは自身の姿が見えないように「大覗」という小さな覗き穴の付いた小屋に入って池の様子を見張ります。

この大覗とその後方にはもう1つ同様のスケベな覗き穴が付いた小屋「小覗」がありんす。

一見すると土塁のように見えますが、これはモチロン!カモ君たちから姿を見られないための猿知恵です。

⬆️小覗の穴長方形。大覗は円形。この違いが好結果を生むのか?

⬆️小覗の穴長方形。大覗は円形。この違いが好結果を生むのか?  ⬆️小覗から見た引き堀の様子

⬆️小覗から見た引き堀の様子

⬆️小覗内にはカンカンと音を出す板と小槌が置かれている。(現在も使用可能)

⬆️小覗内にはカンカンと音を出す板と小槌が置かれている。(現在も使用可能)

⬆️小覗内には引き堀へのエサ投入口すると思われる竹筒を据えた穴がある。

⬆️小覗内には引き堀へのエサ投入口すると思われる竹筒を据えた穴がある。

こうして大覗と小覗の狩人が連携して、前述の引掘という池畔に設置された水路へアヒルを誘い込みます。

カモが予定数、引き掘りに入り込んだのを確認したら別場所で待機している鷹匠たちへ手信号などで合図を送ります。

すると鷹匠たちが水路を取り囲むようにして配置につき、人影と鷹の姿を見たカモたちは大慌ててで飛び立とうとしますが、引掘に引き込まれたカモが飛べる方向は限定されているので、簡単に鷹に捕獲されてしまいます。

なお、明治時代以降は”叉手網(さであみ)”と呼ばれる大きな網が使用されるようになります。

しかしながら、1853年(嘉永6年)にペリーが来航すると、幕府内外は急に慌ただしくなり、将軍といえども鷹狩で遊んでいる余裕がなくなります。こうして幕末にから明治初頭にかけて、徐々に鴨場は荒廃していくことになるのですが、明治を迎えると「皇室の離宮」になり、新たに整備されることになります。以後は昭和19年まで使用されています。ウフ

馬場跡

かつては馬術の訓練を行なった場所です。大名庭園らしい意匠であり、大きな特徴の1つと言えるでしょう。

往時は延遼館跡地の一部にあった「表馬場」に対して「内馬場」と呼ばれ、将軍が上覧の際に使用するご座所や馬見所も建てられていました。

現今に至っては、園内の遊歩道に組み込まれており、往時の馬場だった面影もありんせん。案内看板がなければ絶対に通りすぎていることでしょう。ワッハ

観音堂跡

- 創建年:1710年(宝永7年)

この観音堂は1710年(宝永7年)に造営されており、本尊は円仁(慈覚大師)の作と伝えられ、他に堂内には狩野派絵師が手掛けた絵馬も飾られていたようです。

11代将軍・家斉の御代には「晩鐘が響き渡る観音堂」とまで言われたことから、わりと大きな梵鐘だったのでしょう。

しかしながら、明治時代に当敷地が皇室の離宮になってから解体されています。

往時は歴代将軍や客人たちも参拝に訪れた御堂だったと伝えられています。

上記、狩野派絵師が描いたとされる絵画には、頂に路盤(宝珠)が据えられた宝形造りの堂舎が見えます。

軒先には龍と思われる鬼瓦、四面の三方に絢爛豪華な金色の扉が据えられている様子がうかがえます。

実際に長押に額が12枚掛けられていたそうで、寛政10年8月の記録によればそのうち6枚を以下の狩野派の絵師が修復していることが記されていまする。

- 大きな額:狩野常信、狩野休園、狩野王信

- 小さな額:狩野探信守政、狩野柳雪、狩野春英

⬆️現在はこの通り!只々、虚しく雑草が生い茂るのみ。ツワモノたちが夢の跡‥

⬆️現在はこの通り!只々、虚しく雑草が生い茂るのみ。ツワモノたちが夢の跡‥

実はこの観音堂の付近にはもう1つ「清水の茶屋」という茶屋が建っていたそうですが、現今に至ってはその場所は特定できないようです。

三丈ヶ岡

観音堂の裏手あたりから南西端の海ぎわには低いなだらかな丘が続いていますが、これが「三丈ヶ岡」と呼ばれる丘です。

そしてちょうど、この三丈ヶ岡が切れる所に中島から架橋されたお伝い橋の末端が見えまする。

謎の水門

海手お伝い橋のたもとには水門が見えますが、昭和20年代までこの水門が使用されていたようです。ただ、この水門から延びているハズの暗渠が今は見えず、途中で完全に埋められたものと推察されます。

潮入りの池

海水を引き入れた池なので「潮入り」と命名されています。この池の意匠とも言うべき大きな見どころは潮の干満をそのまま利用して、潮が引いた時と潮が満ちた時の景観を楽しめるという工夫が凝らされているところです。ウフ

このような海水を取り入れた池は、かつては都内にいくつかあったそうですが、現存しているのはこの浜離宮庭園の潮入り池のみとのことです。

現在は水門が設置されている関係で東京湾の水位が上昇すれば水門を開き、潮が引けば池水を規定量に応じて排出しているようです。

池内に棲息している魚類

厳密にはこの池水は完全な海水ではなく、塩分濃度の低い汽水(きすい)になりんす。

したがって汽水環境で棲息できる魚がちがいます。

- ウナギ、セイゴ(スズキ)、ドロメ、チチブ、ビリンゴ、ボラ、マハゼ、マルタウグイ、チチュウカイミドリガニ、ユビナガスジエビ….etc

富士見山

かつては西南の方向に富士山が観れたことから「富士見山」と命名されています。他に、北東の方角には房総の山々、北には筑波山まで見えたようです。園内では樋の口山や新樋の口山と並んで、もっとも高い小山です。

往時は園内の南端にあったのですが、幕末になって砲台が設置されることになり、現在地に移されています。

だとすれば、仮に周囲に林立する高層ビル群が無くても、ひょっとすれば幕末の頃からすでに現在地からは富士山が見えなかったのかもしれません。

なお、この富士見山からは潮入り池の様子を一望できます。

富士見山からみた眺望

- 竣工年度:昭和44年

- 門扉型式:複葉ローラーゲート

- 有効幅員:14m×1連

- 上空制限高(A.P.) :+6.1m

浜離宮の地形を上空からご覧になれば分かりますが、両サイドを築地川と汐留川という2つの川に挟まれており、前面は隅田川と東京湾に囲まれた地形をしています。

このうち両サイドを流れる築地川&汐留川と、隅田川&東京湾とが接する部分(河口)に水門を設けています。

この水門と内部の水門とで潮入の池の水量を調整していることになります。

便所(お手洗い)

園内にはこのような便所がいくつか設置されていますので、漏水による緊急事態の到来を回避できる仕組みが採られています。

ただし!間に合えばの話です。やはり、普段から忍耐力とケツ筋&玉筋を鍛えておくことこそが肝要ということです。….玉筋?

また、園内のトイレには格納式のベビーベッドも配備されていますので、オムツ交換もできます。

海手お伝い橋

「海手(うみて)」とは、「海の方」という意味です。

この橋は東京湾付近に架橋された橋であることから、池内内側の「お伝い橋」と対比する形で「海手」が付されています。

潮入の池北側部分となる横長の池に架橋された橋です。総檜造り(ヒノキ)の橋です。この橋の向こう川には庚申堂鴨場(池)が広がっています。

往時は御亭山の前の池畔に船小屋(舟の収納場所)が建っており、現在は御影石の切石が残されています。

海手御茶屋跡(うみておちゃや)

現在は礎石しか残っていませんが、往時はこの海手お伝い橋の付近に別名で「汐見の茶屋」と呼ばれた「海手御茶屋」があったと伝えられています。

この茶屋は1707年(宝永4年)に徳川家宣が舟遊びや漁夫たちの漁の様子を見るために建てたようですが、残念無念なことに関東大震災の際に焼失し、礎石だけが無残にも残されています。

海手御茶屋の眺望は浜離宮一だった!

この海手御茶屋は家宣公が精魂込めて造ったとだけあって、茶室から観る眺望は浜離宮随一とまで言われ、それを証明するかのごとく、この茶屋には望遠鏡まで置かれていたようです。

ちなみに家宣公は在位中に総計7回、この浜離宮に訪れており、滞在時間はなんとぉぅ!12時間にも及んだとのこと。

樋の口山

桶の口山(ひのくちやま)は園内では富士見の口山と横堀水門を挟んだ向こう側にある「新樋の口山」と並んで、もっとも標高のある口山です。

「樋」の意味は、職員の方でも分からないとのことですが、一説には「桶(おけ)」が名称の由来となっているようです。付近には後述の「横堀の水門」があり、その向こうにも「新樋の口山」がありんすが、水を貯めたり排水したりする様子から「桶」をイメージして付されたとされる説が濃厚とのことです。

「口山」とは、「深い山並みの、その入口に当たるような山」。もしくは「端山(はやま)」という意味がありんすが、確かにこの山の隣にも「新樋の口山」という山もありんす。

この樋の口山からは、庚申堂鴨場と潮入の池北側が一望できます。

横掘水門

6代目将軍「家宣」公の時代には、このあたりに「堰(せき)」があったとされ、海水の出入りを調整していたとされています。

この水門は園内最大の水門であり、現在でも潮の干満を利用して東京湾の海水を潮入の池に引き入れたり、排出したりしています。

時折、東京湾にクラゲが異常発生することがあり、このクラゲが水路の鉄柵にへばりついて水の流れを遮ることがあるとのこと。

新樋の口山

上述、樋の口山の隣にある口山です。上述、「桶の口山」に「新」が付く通り、この口山は桶の口山よりも新しい年代に造られた人口の山です。

新樋の口山から観た景色

⬆️青色の建物と雑木林(堤防)の間には流路が見えるが、実はこれ「隅田川」!

⬆️青色の建物と雑木林(堤防)の間には流路が見えるが、実はこれ「隅田川」!

将軍お上り場

歴代将軍は、毎度、輿に乗って大手門から入場したワケではなく、時には船で浜離宮へ入場しています。

その際に使用された船着場(お上り場)になりんす。

幕末に鳥羽伏見の戦いに敗れた徳川家最後の将軍となった徳川慶喜公も大坂城から軍艦 開陽丸で江戸へ逃げるように帰還した際、海路を進み、このお上り場から上陸して江戸城へ向かっています。

この時、随従した家臣団は、会津藩主 松平容保、桑名藩主 松平定敬、老中 板倉勝静らごく少数だったと伝えられています。

御付のお上り場

往時はこの将軍のお上り場付近に「御次の上り場(「お付きの上がり場」とも)」という上り場が設けられていたようです。しかしながら、昭和24年のキティ台風の影響で破壊され、海の藻屑となったようです。その後、再建されずに現在に至りますが、その痕跡を将軍のお上り場付近でお目にかけることができます。

ただし、見れるのは潮が引いた干潮の時のみであり、土が盛り上がっただけのため、それが「御次の上り場」かどうかの見分けがつきにくくなっています。

往時は将軍到着の折、「ヒラタ」という舟を上り場の前に係留させ、それを足場として上陸を円滑にしたのです。この上陸補佐作業は石高2400石の代々、船頭を務めた向井家が担当していまする。

吉宗公の御代には「禁漁」の立て札が数本立てられ、吉宗公以降の時代には旗本たちの水練所になっています。

灯台跡

「灯台跡」と書かれた立て札が立つ盛り上がったこの場所には江戸時代に灯台が設置されていました。

江戸時代の頃の灯台は常夜灯を少し大きくしたような木造の灯台で船番所の所在を示すためのものでした。

その後、昭和24年5月から昭和30年10月まで日本最古と言われる木造洋式灯台が建てられます。

この灯台は、1931年(明治6年)に三重県安乗埼(あのりさき)に建設された我が国最古級の木造様式灯台でした。それが1949年(昭和24年)に浜離宮恩賜庭園に移設されています。

その後、海上保安庁の強い意向で1955年(昭和30年)に横浜港に移設され、1973年(昭和48年)より「船の科学館(東京都品川区東八潮)」にて展示されています。

なお、灯台跡の場所は、下記の水上バス乗り場の脇です。

水上バス「浜離宮船着場」と船蔵跡

この水上バス船着場は実は江戸時代の船蔵を跡を利用してその上に造られたものです。

この事実は水上バス乗り場を俯瞰して見るか横から見るとよくわかるのですが、ちょ〜っと下掲、写真をご覧になって下さいな。

この写真を見れば分かるのですが、現在の船着場はユルい傾斜の浜辺に築かれていることが分かります。

かつてはここに船蔵の他、船番所、水主長屋(かこながや)が建っており、船が浜揚げされたりしていたのです。いわば半ば、海軍基地だったのです。

浜離宮は隅田川河口に位置し、東京湾にも面していることから、水上バスの運航ルートに組み込まれています。

浜離宮庭園に経由する水上バスは「東京都観光汽船」が運営する「TOKYO CRUISE」と呼称しますが、この「TOKYO CRUISE」へ乗船することで勝鬨橋をくぐりぬけて、隅田川を昇りながら浅草寺や東京スカイツリーへ短時間で行くこともできます。

「TOKYO CRUISE」の料金や所要時間に関しては後述。

関連記事:![]() 浅草寺-御朱印

浅草寺-御朱印

蛇山

ちょうどこの水上バスのりばを正面に見て右脇には松の木がいくつか生えた丘が見えまするが、往時は「蛇山」と呼ばれた場所です。

名前の由来は蛇が本当に多かったとのこと。女中はこの山に登らないようにとの触れまで出ていたようです。

一説には将軍のお上り場を見下ろすことが無いようにとの配慮だったとも考えられています。

庚申堂鴨場

「庚申堂鴨場」は1778年(安永7年)に10代目将軍・家治公が造り、「新銭座鴨場」は1791年(寛政3年)に11代目将軍・家斉公が造ったものです。

「庚申堂鴨場」の名前の由来は、鴨場の北東の池畔に家宣公が建てた庚申堂があったことに由来します。往時は「大鳥溜」とも呼ばれています。

この鴨場は約1万3000坪の面積を誇り、三ヶ所の大覗きと14ヶ所の引き掘および小覗きがありんす。大覗きは現在、見学不可。

梅林

上記、水上バス発着場の脇、庚申堂鴨場の奥には梅林が広がっています。この梅林は昭和26年に100本植栽されたものが起源です。

- 本数:約130本

- 見頃時期:2月下旬〜3月中旬

この梅林を抜けた先に浜離宮が誇る菜の花畑やボタン畑があります。

旧稲生神社

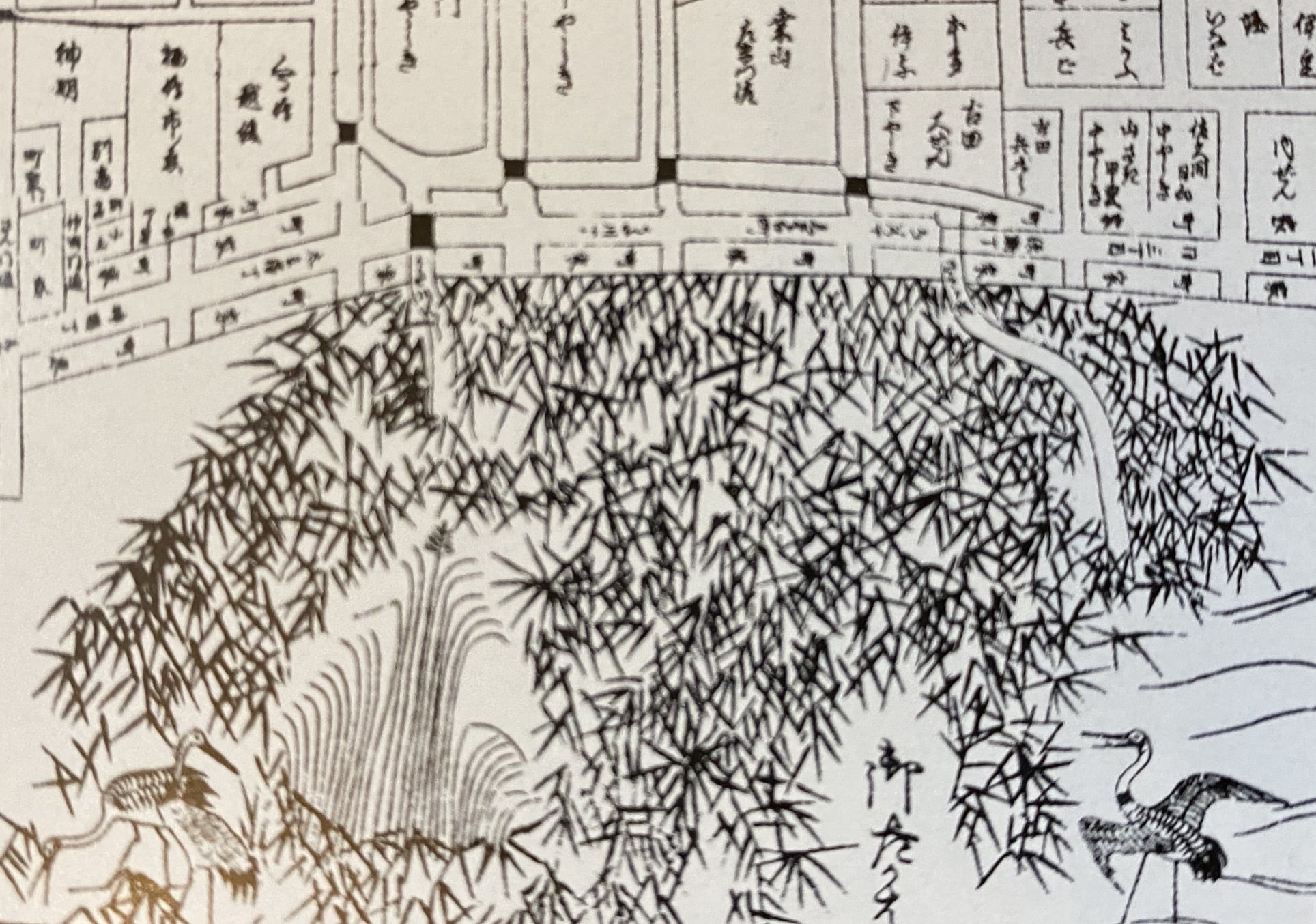

旧稲生神社の創建時期は不詳とされてますが、江戸時代後期の古地図には当園西側に「稲荷社」と書かれていることから少なくとも江戸時代後期には当地にこの稲荷社が建てられていたことになりんす。

実は江戸時代の浜離宮の古地図を見れば稲荷社は2つあり、1つは船番所の構内、もう1つは籾蔵(後述)の構内に祀られています。

明治に入り籾蔵の稲荷社が撤廃され、船手組の1社に合祀する形で現在地へ移されたのだと推察されます。

稲荷社であるのに「稲生」と書かれる理由は、「稲生」と書いて「いなり」とも読むからです。(稲荷神社は「稲成神社」や「伊奈利神社」と書く社号の神社も存在する)

現在の殿舎は1894年(明治27年)6月20日に東京湾を震源とした地震により倒壊したため、翌年、宮内省内匠寮により、1895年(明治28年)に再建された時の姿です。

この再建では以前の殿舎の大きさや様式をそのまま踏襲する形で再建されていますが、この時に内部に安置されていた宮殿が江戸時代後期のものであることが明らかになっており、江戸時後期に建造された証拠の1つにもなっています。

創建以降、幾度か修理されてきたようですが、明治の大修理以降も複数回、修理が実施されており、最近では平成17年に文化財保護の観点から大規模修理が行われています。

ちなみに大正時代の関東大震災(1923年/大正12年9月1日)の際は、かろうじて倒壊は免れたものの大きく損壊し、1931年(昭和6年)に内匠寮により、大修理が行われています。

刻銘

この稲生神社の鳥居と水盤には以下のような刻銘が見えまする。

「元文五庚申年四月出来、文政五壬午年三月之建」(右の水盤)

「安政六年乙未二年、組中」(左の水盤)

お花畑

お花畑では以下の種類の花が植えられています。

菜の花

- 見頃時期:2月中旬〜3月いっぱいまで

浜離宮庭園のお花畑では、2月前までに畑が耕され、菜の花のタネが撒かれます。

菜の花の見頃が終わると今度は夏時期に向けて、コスモスが植えられます。

浜離宮庭園のお花畑では年2回、四季を通して菜の花とコスモスが入れ替わりで楽しめます。

キバナコスモス

- 見頃時期:7月下旬に見頃を迎え、8月後半まで見頃

- 種類:オレンジ色(ディアボロ)と黄色(ドワーフイエロー)の2種類

コスモス

- 見頃時期:9月中旬~10月中旬まで(見頃9月下旬)

- 種類:ピンク、ホワイト

その他、浜離宮で楽しめる花一覧

この他、夏時期は以下の花を園内で見かけることができます。

- サルスベリ(花木園・延遼館跡)

- オミナエシ(花木園)

- ムクゲ(花木園・中の御門)

- ノリウツギ(梅林裏)

- ミソハギ(ボタン園奥)

- ヤブミョウガ(園内各所)

ボタン園

- 本数:種類数不明/約350株(浜離宮よりヒアリング)

- 見頃時期:4月中旬頃〜5月上旬(見頃は4月下旬頃)

ボタンは開花時期が少なく育成に手間がかかることから、この浜離宮のボタン園は都内のボタン園としては希少な存在です。

見頃時期以外に訪れると本当にボタン園なのか疑いたくなるほどの光景です。⬇️

お花畑にはピクニックできる広場がある!

上述したようにお花畑には芝生広場があるのですが、この広場では例年秋口になるとピクニックする地元民の姿が散見されます。

この芝生広場ではお花畑が近いことや、紅葉が観れる場所なので木陰にレジャーシートを敷いて休暇を楽しむ家族やカップルが観られます。

三百年の松

⬆️枝ぶりのアップ画像。根元を見れば1本の松であることが分かる

⬆️枝ぶりのアップ画像。根元を見れば1本の松であることが分かる

- 種類:黒松

この松の木は今から約300年前、6代目将軍「家宣」公が1709年(宝永6年)に庭園を大改修した時に植栽されたと伝えられています。以来、今日まで枯死せず、実に生き々々と成長を続けており、現在では都内最大級の黒松と言われます。

大手門出入口と入場受付

大手門出入口は浜離宮のメインとなる出入口です。ここの受付では浜離宮の書籍やグッズ(一部)が置かれています。

大手門出入口の入園受付

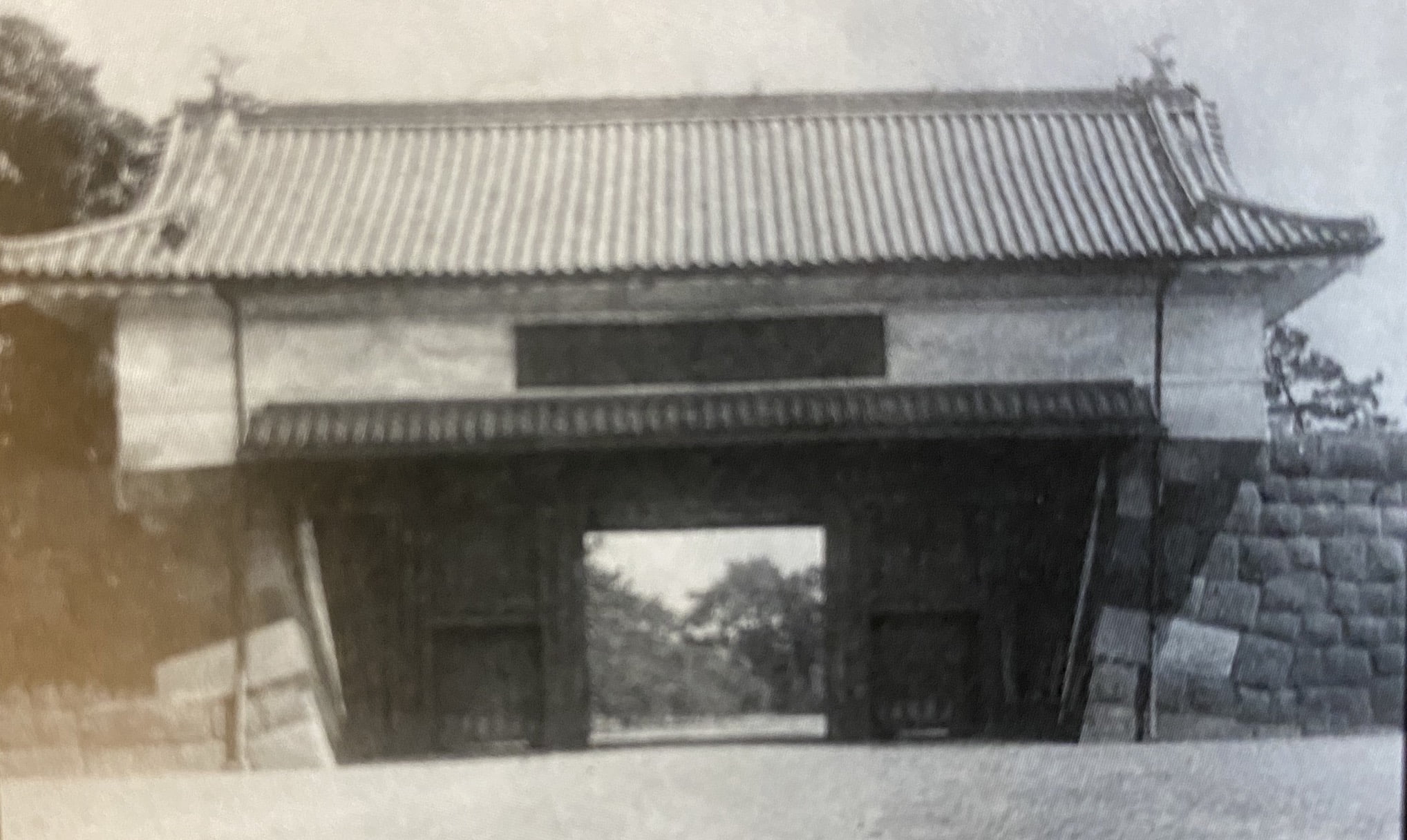

大手門跡

往時は「渡り型の櫓門」で内部に大番所が設けられた、さながら城郭を彷彿させる門構えでしたが、残念無念なことに太平洋戦争の東京大空襲にて焼失しています。

ちなみにかつて大番所で使用されていた井戸がまだ現存しています。

大手門橋

大手門橋は築地川に架橋されるアーチ橋です。この橋は関東大震災後に造営された橋であり、以前の橋は江戸時代に造営された大手門橋が架橋されていました。

橋台が内側に向けてせり出した、やや弧を描いた太鼓橋のような形状の木橋であり、橋に入る側のたもとには「下乗札」が立てられ、ここで馬や駕籠から降りて橋を渡るようになっていたのです。

この橋を渡る時に改めて実感するのですが、橋の両側に見える石垣は城郭の堀をイメージさせ、庭園をグルっと取り巻いています。この事実をもってこの庭園は陸地から離れ、三方が水に囲われ庭園だという事が分かります。

大手門橋前の観光バス&身障者専用駐車場

大手門橋を渡った先は広場になっており、ここは現在、駐車場(駐輪場)になっています。

ここはかつて、「枡形虎口」と呼ばれた場所です。

枡形虎口とは、城を防御する際、敵の侵入を防ぐための仕掛けのようなものです。 ⬆️枡形虎口

⬆️枡形虎口

枡形にすることにより敵は兵力を分散され、挙句、鉄砲弓矢で一斉射撃を受けることになりんす。

このような枡形の門を据える理由は、防御面だけではなく、自らの権威や力の象徴となりうるものでした。これらの事実をもってしても浜離宮が単なる庭園ではなかったことを物語っていまする。

延遼館跡

- 造営年:1869年(明治2年)5月

- 敷地面積:1,380平方メートル

- 建築様式など:平屋建て”コ”の字型建物

浜離宮園内の中の御門と大手門の間には、かつてドラキュラ伯爵の甥っ子が住んでそうな西洋風の「延遼館(えんりょうかん)」と呼ばれる洋館が建っていました。日本で最初に造られた石造の洋館です。

往時はガス灯が数本立てられ、頻繁に貴賓たちが夜会のために馬車の轍(わだち)の音を石畳に響かせながら出入りしていたと伝えらえています。

現今に至っては「延遼館跡」として芝生地帯に松が諸所に植林され、冬になれば雪吊りが施され、冬の浜離宮の風物詩となりまする。

延遼館の草創

この延遼館はイギリス王子エジンバラ公アルフレートが訪日するに際し、1869年(明治2年)5月に明治政府によって建築された迎賓館となります。

1879年(明治12年)7月には米国の第18代大統領のグラント将軍ほか、多くの国賓を迎えましたが、1889年(明治22年)に12月老朽化に伴い解体が決定し、1892年(明治25年)に解体工事が完了しています。

藤棚の奥に見える雪見灯籠は石質が竿・受石が周防御影、台石・火袋・竿石は大阪御影です。

往時は御掃除者長屋、御畳方長屋、御供溜りなどの建物が軒を連ねていた一画だったのです。

内堀

- 使用されている石コロころドコいった:間知石(けんちいし)

上述したようにこの内堀は京都や大坂、長崎などから船で運ばれてきた物資を江戸城に運び込むための水路であり、かつては港湾施設として利用されていたものです。

荷揚げされた物資は、現在のお花畑の場所に建っていた「籾倉(もみぐら)」へ運び込まれ一時保管されます。

港湾施設があったとされる事実は庭園工事の際に行われた発掘調査で明らかになっており、他に木製の樋管(ひかん/水路)と呼ばれる構造物なども見つかっています。

現在の内堀には階段らしきものが見えますが、これは往時の荷揚げ場をイメージして復元された石段です。

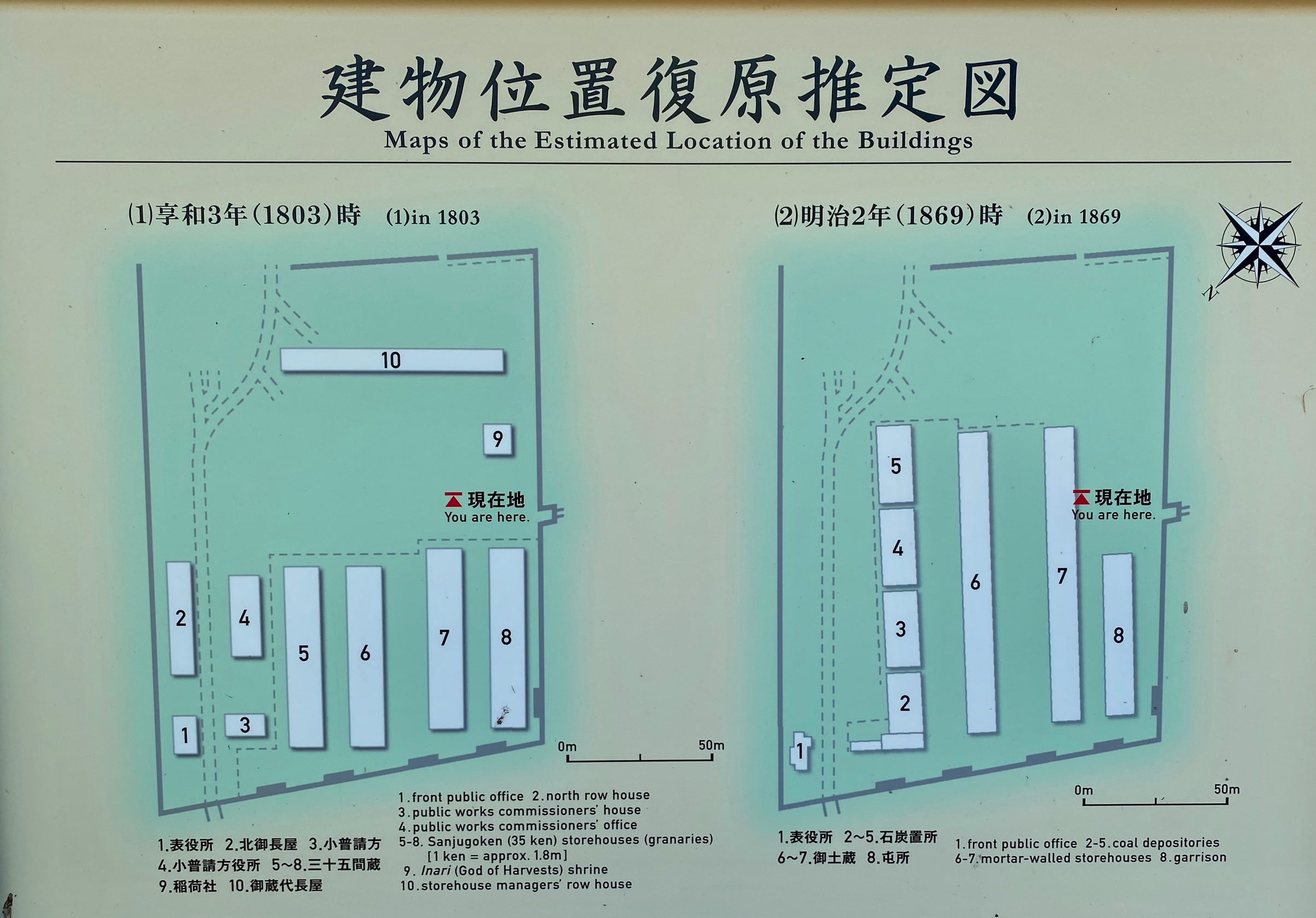

籾倉跡

上述したように現在のお花畑には「籾倉(もみぐら)」という蔵が建てられていました。この蔵は幕府自ら「三十五間蔵」と称し、寛政4年と寛政7年に2棟ずつ造営されています。

「三十五間」の名称の由来が長さのことだとすれば、1辺だけ計算すれば63メートルもの長さになります。この数字だけ見ればとてつもない大きな蔵です。

⬆️1803年(享和3年)と1869年(明治2年)当時の建物配置図

この蔵は松平定信主導のもとに建造されたものであり、完成後、間もなく定信は「囲い米(かこいまい)」と称して、諸藩に米穀の備蓄を命じています。

「囲い米」とは、元来、兵糧のために備蓄する米のことを指す言葉ですが、あえて定信はこの言葉を持ち出し、「天明の飢饉」のような大惨事が二度と起こってはならないとして、重要視したのです。

※注釈※ 天明の飢饉:1782年(天明2年)〜1788年(天明8年)に起こった「江戸4大飢饉」の1つ。

この時、定信は、諸大名(諸藩)に対して石高1万石につき50石の割合で米を備蓄するように命じていますが、だとすれば、往時の浜離宮(浜御殿)にはさぞかし、多くの輸送船が往来していたのでしょう。

ちなみに「籾蔵」の名前の由来は、籾(もみ)が付いたままの米を保管したことからきています。籾が付いたままの米を保管した理由は、単純に長持ちするからです。

芳梅亭

芳梅亭(ほうばいてい)は浜離宮庭園の茶室であり、有料の集会場でもありんす。

明治時代の官舎を改造して集会施設にしたものですが、往時はこの場所に御庭役所が建っており、庭園への入口を警固していたのです。

内部構造としては、6畳間が2つ、10畳間が1つと縁側、台所がありんす。

一般の見学は不可ですが、利用すれば内部を見学できます。

- 利用定員:25人まで

- 利用時間・料金

- 午前9時〜12時まで:3600円

- 午後13時〜16時まで:3600円

- 全日午前9時〜16時まで:7200円

- 配備品など:座卓、座布団、茶碗、急須、給湯ポット

詳細は浜離宮庭園サービスセンターまで

可美真手命像

- 造立年:1894年(明治27年)

- 作者:佐野昭

- 鋳造:鈴木長吉

可美真手命(うましまでのみこと)と読みます。1894年(明治27年)、明治天皇の銀婚式を記念して陸軍省が懸賞募集を行い、その結果、見事当選した作品がこの像です。

可美真手命とは櫛玉饒速日命の子神であり、神武天皇の東方遠征に際し、物部一族を率いて随従し、見事、手柄を立てて後世に「軍神」として名を残しています。

御成御門跡と土塁

芳梅亭の付近には何だか不自然に土が盛り上がっている様子が見えまするが、これは往時の土塁跡であり、ここが庭への入り口でした。

この土塁の切れたあたりに庭園への将軍の入口となる御成御門があったのです。

売店「濱見世」

園内中央、ボタン園・お花畑の奥に位置する花木園内には園内唯一の売店「濱見世」がありんす。

手前には切妻屋根の四方吹き放ちの建物がありんすので、ここで小休憩ができます。

和菓子、ソフトドリンク、アイスクリームのほか、センベイ、おかき、お茶などのお土産類、クリアファイル、缶バッジ、扇子などグッズを取り扱っています。

- ソフトドリンクの内訳:アクエリアス、コーラ、天然水、ストレート紅茶、ブラックコーヒー、お〜ぃお茶、ほうじ茶、麦茶、ジャスミン茶‥などのペットボトル類

浜離宮のお土産No. 1は誰がなんと言っても「浜離宮恩賜庭園・将軍瓦せんべい16枚入り/700円」です。

程よい甘さに加え、パリポリとした食感のクッキーのようなお菓子です。ウフ

※酒類(アルコール)はおいてません。(甘酒はおいてます)

売店前の休憩所

売店前には、売店で買ったものを座って食べられる休憩所がありんすが、夏時期になるとミストシャワーが置かれます。

燕の茶屋

鷹の茶屋、松の茶屋と同じく、家斉公の御代に造られた茶屋です。名前の由来はなんでも釘隠しに燕の形をした金具もしくは、燕子花(カキツバタ)柄の釘隠しが用いられたことから由来がきていると云われます。

鷹の御茶屋

鷹の御茶屋は寛政7年の家斉公の御代に造営された茶屋です。

鷹の御茶屋は他の2棟の茶屋とは異なり、屋根は茅葺(かやぶき)、建物内部は土間叩きなどの農家風建造物の佇まいがモチーフとなっています。

鷹の茶屋の内部構造

鷹の茶屋は建造当初のものを忠実に再現して復原されていますが、内部は土間敷きで将軍が鷹狩りの合間に休憩をとるための上段の間が据えられており、手前には地炉(じろ)という囲炉裏が設置されていました。

上段の間とは、将軍さぅまっ!が鷹狩りの合間に腰を下ろして小休憩をする場所であり、これらはすべて鷹狩りの装束を脱がずに休憩できるように設計されています。

鷹の御茶屋は1795年(寛政7年)頃に造営された将軍さぅぁま が、鷹狩りを行なった際の待合い所として、はたまた、休憩所として利用していたとされる茶屋です。なぜ、いきなり”さぅぁま”

鷹の御茶屋の茅(カヤ)

鷹の御茶屋に使用されている茅は、宮城県のヨシ(葦)が使用されています。茅葺き職人による見事な仕事。

この茶屋の規模だと概算で4000万〜5000万円はかかっていると思われる。

鷹部屋(たかべや)

それと鷹の御茶屋の最大の特徴となるのが鷹を休ませるための鷹専用の小部屋が用意されているという所です。

⬆️鷹の小部屋(写真に映っているのは本物の鷹ではない)

⬆️鷹の小部屋(写真に映っているのは本物の鷹ではない) ⬆️鷹部屋の内部構造

⬆️鷹部屋の内部構造

鷹の御茶屋の見学できる日や時間

鷹の御茶屋は常時一般公開されている茶屋ですので、内部に入って見学することもできます。(現在はコロナ感染予防対策の一環で入室禁止)

松の御茶屋

- 建築面積:63.62平方メートル

- 高さ(棟高):5.234メートル

- 工事期間:2008年(平成20年)10月〜2010年(平成22年)

- 総工費:約1億4,400万円

- 内部構造:続き間の数寄屋造(13畳)

- 屋根の造り:こけら葺き(屋根面積10畳)

中島の御茶屋と対を成すような、存在感あふれる端正な外観をした御茶屋です。1869年(明治2年)に英国公使パークスとの会食の場として使用されています。

名前の由来は、周囲に松の木がたくさん生えていたこと、もしくは、戸障子すべてに文晃の筆による松が描かれていたとも云われます。

それゆえ別名で「翠松亭」とも呼ばれます。

残念ながらこの松の茶屋は関東大震災や太平洋戦争の東京大空襲で焼亡したため、現在の松の御茶屋は2010年(平成22年)に往時の茶屋の復原する形で再建された時のものです。

この松の御茶屋からは潮入の池の眺望を楽しみながら、ゆるりとした時間を過ごすことできます。

松の御茶屋の見学できる日と時間

毎週木曜日もしくは定日に内部見学会が行われており、内部を見学することができます。(現在はコロナ感染予防対策の一環で入室禁止)

室内縁側からの眺望を楽しみたい場合は内部見学会に参加するか、定期的に開催されている茶会に参加するなどの方法もありんす。

御亭山

御亭と書いて「おちん」と読みます。御亭とは中国語の東屋のことですが、寛政10年にこの山が築造された際、腰掛けが置かれたようで、これが「御亭」の名前の由来になったとのこと。

ただ、腰掛けと東屋とは少し趣が異なることから、おそらく時代が下りながらこの腰掛けに屋根が据えられて東屋のようにになったものと思われます。

ただ、山の頂からの眺望は君の鬼反りした長いマツ毛のようにそれはそれは実にキュート♡な景色をお目にかけることができます。キュートな景色?

御亭山からの眺望

⬆️潮入の池とその中心に「中の御茶屋」、「小の字島」&「藤棚」が見える

⬆️潮入の池とその中心に「中の御茶屋」、「小の字島」&「藤棚」が見える

塩浜と湯釜

御亭山を潮入の池へ向かって降りていくと地形が出張っているのがわかります。往時は「塩浜」と呼ばれた場所です。その対岸も少し出張っていますが、これは「湯釜」と呼ばれています。

御亭山を潮入の池へ向かって降りていくと地形が出張っているのがわかります。往時は「塩浜」と呼ばれた場所です。その対岸も少し出張っていますが、これは「湯釜」と呼ばれています。

ここで出来た塩を来遊した客人や付き人に塩をふるまっていたと伝えられています。

中島橋

この橋は八景山と中の御茶屋とをつなぐ橋です。

往時は1本の橋ではなく二条の橋だったことから、相思する男女に見立てて「相生橋(あいおいはし)」や、「仲の橋」とも呼ばれていた橋です。

いつ頃、現在のような1本の橋になったのは定かではありんせんが、1本になってからは「西の方の大橋」などと呼ばれるようになります。

つまり現在の景観とはまた異なった景観だったことになりんす。

1842年(天保13年)9月9日の重陽の節句の日に執り行われた「重陽の宴」の際、12代目将軍・家慶公は知恩院宮二品尊超法親王とともにこの中島橋を渡って八景山まで行き、泉水(潮入の池)の眺望を楽しまれています。

八景山

八景とは、直訳すると「八つのすぐれた景色」となりんすが、言葉の通り、この場所からは「園内の8つの優れた景色が楽しめる」ようです。

しかしながら、現今に至っては8つの景色が何なのかは職員の方で分からないそうですが、一説によれば次の8つだったそうです。

浜御殿(現・浜離宮)八景

- 中島の御茶屋

- 三丈ケ岡

- 富士見山

- 塩浜

- 御亭山

- 観音堂

- 海手茶屋

- 燕の茶屋

この浜離宮庭園でもっとも見どころとなる中島の御茶屋を中心とした景色が、良い形で余すことなく一望できます。なかなかのものです。

この八景山は「山」が付されるように、この一画だけ小高い丘陵地帯になっており、黒松がほど良い絶妙な間隔で植栽されています。まるで砂浜から海を観ているような気にさせてくれます。

この八景からの眺望は御朱印スタッフもオススメします。

八景山からの眺望

⬆️中島の御茶屋へ続く八つ橋が見える。紅葉と合わさると言葉にできない風情が味わえる

⬆️中島の御茶屋へ続く八つ橋が見える。紅葉と合わさると言葉にできない風情が味わえる

⬆️紅葉時期(11月中旬頃)の八景山の様子。紅葉もキレイに見れる ..見事じゃ!

⬆️紅葉時期(11月中旬頃)の八景山の様子。紅葉もキレイに見れる ..見事じゃ!

1842年(天保3年)9月9日に知恩院宮二品尊超法親王が、浜離宮(当時の浜御殿)に招かれたとき、次のような句を詠んでいます。

御詠

海山のいろもひとつに見わたすや 世にたぐいなき御園生の秋

⬇️八景山の場所はココ!

お伝い橋

- 長さ:全長約120メートル

- 材質:ヒノキ材

1793年(寛政5年)、11代目将軍 徳川家斉の時代に架橋されたのが最初ですが、現在の橋はその後の大改修の折、総檜造り(ヒノキ)で新造されたものです。

松の御茶屋側の橋のたもとの景観

富士見山側の橋のたもとの景観

このような90度に屈折させた木造の橋を「八つ橋」と言います。

この富士見山側の橋の途中には月見台が設けられており、橋が途中でコの字型になっています。

お伝い橋中央の小の字島と藤棚

小の字島の「小の字」の名称の由来は、この島を中心として左右に2つの飛島が見えますが、これら3つの島を俯瞰して見たとき、「小」の漢字の形に見えることから、「小の字」の名前が付されたようです。

なるほどなるほど‥フムフム。

では上空から実際に見てみようではゴザらぬか。な〜に現代には衛星というものがあり、それを利用したGoogleマップという超便利なものがあるでゴザるよ。

‥言われてみれば確かに、この写真を見るかぎり「小」という漢字に見えなくもない。しかし、中心の部分の長さが足りないような気もしますがの。コアラの顔に見えてくるのはなぜ‥?

日時によって異なった景観が楽しめる!

このお伝い橋から見る景観は時間によって異なった視野の広がりを観ることができます。差し潮のときは橋がもう少しで水没してしまうのではないと思えるほど水がせまりスリリングなひとときを楽しむことができます。

逆に干潮時には、下がった水面を高い所から観れるように工夫が凝らされています。

往時は橋すべてが藤棚だった?!

現在は藤棚が点在する形で中の島御茶屋まで架橋されていますが、往時は橋すべてが藤棚に覆われており、それだけでも景観をはじめ、見どころが現在とは大きく異なることになりんす。

藤棚で橋の端から端までを覆う橋など見たことも聞いたこともない人がほとんどで想像すらつかないと思われまするが、橋を渡る人の頭上を少しでも華々しく飾り立てようとする工夫や極度な美意識が窺えます。

遠方からこの橋を覆う藤棚を見た時、回廊のように見える修景上の効果を計算に入れたことが想像につきまする。

舟付場

橋と泉水の景観に目がいくあまり見落としがちですが、実は富士見側のお伝い橋のたもとには「舟付場」が見えます。

往時は、この先に係留されている舟へ乗船して舟遊びに興じていた様子が浮かびまする。

玄斉島

ちょうどこの舟付場の少し右前方ぐらいの池中に、往時は「玄斉島」という州があり、潮の干満により、姿を現したり沈んだりするなど、泉水(潮入の池)の大きな見どころの1つであり、景観に大きく影響を及ぼすものでした。

そう考えると今と昔では大きく景観が変わっていることになります。

中島の御茶屋

長い長いロぉ〜ングなお伝い橋を渡ってきた先に建つこの茶屋はまさに彼岸の地であり、仙境と呼べます。

往時はここで饗宴を張ったり、泉水を眺めながら和歌を詠みをしたのでしょう。

1707年(宝永4年)に6代目将軍「徳川家宣」公が建造した茶屋ですが、現在の中島の御茶屋は昭和58年に再建された時のものです。

池のド真ん中にある茶屋ということで室内からの眺望は素晴らしく、往時は夕涼みや月見のための別荘としても使用されたようです。

かつては別名で「狎鴎亭(こうおうてい)」と呼ばれていたようですが、名前の意味は「狎」と「鴎」に分解することで把握できるのですが、「鴎」とは鳥のカモメのことで、「狎」は「親しむ」などの意味合いがあります。

もうお分かりかと思いますが、この中島の御茶屋は海水を引き込んだ「潮入の池」の池中に建つ茶屋なので、海鳥であるカモメと戯れながら、眺望や饗膳を楽しむことができるなどの意味で付されのでしょう。

中島の御茶屋は、浜離宮庭園最大のビュースポットなので、ぜひ!縁側(テラス)にも出て眺望を楽しんでくださいな。

中島の御茶屋の営業時間

午前9時〜午後16時45分(L.Oは16時30分)

中島の御茶屋のメニュー

中島の御茶屋では抹茶を基本とした和菓子をいただくことができます。純和風のカフェになりますので、ガッツリ系のご飯系や麺系はありんせん。

Aセット:抹茶と練り切り(上生菓子)/850円

生菓子は季節により、種類やデザインが異なります。およそその季節感に添った意匠の生菓子が配膳されます。

店内の様子

⬆️なんでだろう。赤の絨毯を畳に敷くと高級感が出る。奈良ホテルを思い出す。

⬆️なんでだろう。赤の絨毯を畳に敷くと高級感が出る。奈良ホテルを思い出す。

⬆️手前に見えるバァちゃん家ボタン式扇風機が木造家屋と見事にマッチ。何とも言えないレトロ感を醸している

⬆️手前に見えるバァちゃん家ボタン式扇風機が木造家屋と見事にマッチ。何とも言えないレトロ感を醸している

室内のちょうど上記、バァちゃん家ボタン式扇風機のあたりで1879年6月、明治天皇とアメリカの前大統領・グラントとの会合が行われています。

⬆️明治天皇とアメリカの前大統領・グラントとの会合の様子(画像は浜離宮パンフレットより)

なんと!アメリカの大統領が来日するのは史上はじめてだったそうで、明治天皇も大国初の国賓とだけあってこの浜離宮をすべてグラント大統領(このときは夫妻で訪日)に宿舎として提供したようです。

この会合は明治天皇がグラント夫妻の宿舎である浜離宮へ、逆に足を運んで訪問したという前例のない形式で執り行われています。

ちなみに、このときグラント大統領は付近に位置する増上寺へも立ち寄られ、境内に松の木を植樹されています。現在もこの松は成長を続けており、「グラント松」と呼ばれ親しまれています。

テラスから観る景色

⬆️中央に見えるビルが「ウォーターズ竹芝」その左「ニューピア竹芝ノースタワー」右端が高級マンション「スカイハウス浜離宮」

⬆️中央に見えるビルが「ウォーターズ竹芝」その左「ニューピア竹芝ノースタワー」右端が高級マンション「スカイハウス浜離宮」

首都都心の林立する高層ビルと徳川時代の融合図。未来型高層ビルを借景とした趣の和風庭園があっても面白い。

⬆️中央の塔のような建物は「中央清掃工場の煙突」その手前に見える橋は「中の橋」。春になれば中の橋周辺の桜が見られるだろう。ふぉっふぉっ

⬆️中央の塔のような建物は「中央清掃工場の煙突」その手前に見える橋は「中の橋」。春になれば中の橋周辺の桜が見られるだろう。ふぉっふぉっ  ⬆️テラスにはテーブルと椅子もあるのでお外で召し上がることもできますわよぉん♡

⬆️テラスにはテーブルと椅子もあるのでお外で召し上がることもできますわよぉん♡

この中島の茶屋は混雑していなければ内部を見学をさせてもらえるので、無料でこのテラスまで入場できる。

⬆️写真中央の小山は「御亭山」。逆に御亭山から中島の御茶屋へ向けた眺望も必見!

⬆️写真中央の小山は「御亭山」。逆に御亭山から中島の御茶屋へ向けた眺望も必見!

お茶会

中島の御茶屋と芳梅亭では茶会が開催されています。中島の御茶屋はカフェ&休憩所なので一般でも内部に立ち入りできますが、芳梅亭は茶会に参加するかレンタルしないと内部は見れなくなっています。

浜離宮の四季の花

浜離宮では1883年(明治16年)〜1916年(大正5年)まで宮中主催の「観桜会」が催されていました。

それ以前は吹上御苑が会場でしたが、浜離宮園内に植栽されたヤエザクラの見事な咲きぶりや、園地の広さが好材料となり、変更されたようです。

早春〜春(2月〜3月)

梅、桜、菜の花、ヤエザクラ、スイセン、ハクモクレン、

春(4月)

ソメイヨシノ、藤、ハナモモ

春〜初夏(4月下旬〜5月)

ボタン、ツツジ、サツキ、関東タンポポ、やまぶき、はくうんぼく

初夏(6月〜7月)

花菖蒲、アジサイ、のうぜんかずら

夏〜初秋(8月〜9月)

サルスベリ、のうぜんかずら、キバナコスモス、コスモス、ごく稀に「リュウゼツラン」、すいふよう、彼岸花、アメリカデイゴ、むくっとムクゲ、キキョウ、オミナエシ、

秋〜初冬(10月〜12月)

紅葉(はぜのき、イロハモミジ、トウカエデ)、イチョウ、サザンカ

冬(1月〜2月)

ロウバイ、ジンチョウゲ、ヤブツバキ、サンシュユ、カンヒザクラ

リュウゼツランとは?

リュウゼツラン(龍舌蘭)とは、50年あるいは100年に1度しか咲かないと言われるほど開花していること自体がレアな花です。

おそらく生きているうちに自然環境で開花している姿を見る機会はそうなないと思われます。

花を開花させない理由はその成長の遅さにありんす。成長が遅いため、花を付けるまでに時間がかかり、結果的にそれが数十年という時の長さを刻んでいることになりんす。

浜離宮で薔薇(バラ)は見られないの?

残念ながら浜離宮にはバラが植えられていませんが、花木園内の売店「濱見世」にて、薔薇のシューアイス(180円/個)が好評発売中です!‥とのことです。

浜離宮恩賜庭園の無料ボランティアガイド

浜離宮庭園には無料のボランティアガイドが園内にいます。タダ!(無料)なので時間の許せる方は適宜、利用を検討してみてください。

ボランティアによる庭園ガイドの案内

当園では、下記日時に庭園ガイド(無料)を行っています。

土日祝:午前11時・午後2時

外国の方を対象に、英語による庭園ガイド(無料)

土曜日/月曜日:午前11時

御茶屋ガイドツアー(木曜日限定)

平常時は見学不可の「松の御茶屋」と「燕の御茶屋」にて歴史や御茶屋の魅力を説明していただけます。ウフ

- 木曜日:午前11時~・午後0時~・午後1時~・午後2時~

※荒天中止、中学生以上の方、各回先着25名まで!

※ボランティアガイドは当面の間、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため休止中。

庭園ガイド全般についての注意事項

気象状況等によりやむなく実施を中止する場合があり。 当日の実施の有無については浜離宮の公式ホームページまたはツイッターを確認。

- 浜離宮恩賜庭園twitter

- 園内で使用できるアプリ「TokyoParksNavi」ダウンロードはコチラ

もしくは、浜離宮恩賜庭園サービスセンター(TEL: 03-3541-0200)へ直接電話をかけてくださいとのことです。

浜離宮園内のオススメの撮影スポットはココ!

以下は御朱印スタッフが厳選した撮影&ビュースポットです。

第1位.八景山からの眺望

第2位.8月限定!お花畑(菜の花&コスモス)

第3位.中島の御茶屋のテラスからの眺望

第4位.御亭山の山頂の眺望

第5位.4月下旬限定!ボタン園

第6位.中の御門のソメイヨシノ/横掘&中の島のヤエザクラ(春限定)

第7位.吉宗公植えたとされるトウカエデ(※観音堂跡付近/秋の紅葉時期限定)

建物内から眺望を楽しむには午前中がオススメ!

これは浜離宮庭園に限らず、あらゆる庭園に共通して言えることですが、庭園内の茶室などの建物内から眺望を楽しんだり撮影する場合、逆光にならない午前中がオススメです。

浜離宮の職員さんオススメの撮影スポットはココ!

以下はたまたま園内で出会った職員さんにお聞きしたオススメのビュースポットです。

- お伝い橋

- 八景山

- 富士見山

浜離宮恩賜庭園の混雑具合

浜離宮庭園の混雑状況は園内のエリアにより異なります。園内でもっとも人気のあるエリアがお花畑とボタン園と梅林のエリアです。

この区画は水上バスの発着場が付近にあることも影響して、何かと人だかりが発生するエリアです。

他はそれほど混雑を感じませんが、ボタン園の向こう側に見える花木園内の売店「濱見世」は、お花畑エリアに最も近い売店であることから、花の見頃時期の週末になると休憩所が満員になっていることもありんす。

園内全般的な混雑状況

園内全般的に土日祝日でも混雑していません。‥というより、園内が広すぎてあまり混雑を感じないという方が正しい言い方なのかもしれません。ウフ

「中島の御茶屋」の混雑具合

園内で唯一、一般入園者が抹茶と和菓子を楽しめる茶屋、現代風に言えば「カフェ」となるのが「中島の御茶屋」ですが、GWや正月になればやや混雑しているというぐらいで、通常の土日祝日であれば空いています。

ただ、内部はすべて座敷テーブルに加え、それほど広くないので、せいぜい30人くらい入れば満員になりんす。

⬆️8月初週の日曜日の昼下がりの様子。夏休み期間中でもあるが空いている。

⬆️8月初週の日曜日の昼下がりの様子。夏休み期間中でもあるが空いている。

浜離宮恩賜庭園の感想

浜離宮は、なにせ広い!本当に広い!園内をグルっと1週するだけ小一時間はあっと言う間に過ぎていきます。

カメラを持って水鳥やお花畑などで四季の花たちを撮影したりするのであれば、さらに実感できると思います。

正直なところ、園内では桜や紅葉の見頃時期になると桜や紅葉を見れますが、池(鴨場)の面積が多すぎる上、雑木林が多く、桜とモミジが生えている場所が限定されているので、桜と紅葉は期待以上の情景をお目にかけるのは難しいと思います。

近くの芝離宮庭園と浜離宮庭園を比較しての感想

浜離宮公園から徒歩5分くらいの場所に「芝離宮庭園」という似たような庭園がありんすが、この庭園と浜離宮を比較してみた場合、以下のような事柄が述べられます。

浜離宮は趣味が満喫できる庭園

浜離宮庭園は庭園の鑑賞というよりは花の鑑賞やバードウォッチングなどの趣味が満喫ができる庭園と言った方がいい。

特にバードウォッチングに関しては海鳥と水鳥の両方の鳥を一度に観れる場所であり、これは都内屈指。

敷地が広いのでジョギングや読書、ピクニック、お外でもインターネットが利用できるポケットルーターのようなものがあれば、パソコンを持ち出して園内の木陰でテレワークも可能。

浜離宮庭園は緑と水に囲まれた癒しの庭園

浜離宮は自然が多いので都会の喧騒から逃れるには、うってつけ。何かと慌ただしい日常の喧騒から離れることが可能であり、週末にもなれば、読書や日光浴、ジョギングをするために入園料をわざわざ支払って訪れる来園者もいる。

まぁ、このような公園に行く感覚で利用する来園者は年パスを購入しているんだと思うが、付近に在住なのであれば年間わずか1200円(一般の例)なので、年パスを購入しておくのもオススメ。

芝離宮庭園は庭園鑑賞を味わう趣旨の庭園

対して芝離宮庭園には巧みな石組みが用いられていることから、和風庭園の鑑賞をメインとした本格的な庭園と言える。芝離宮庭園には浜離宮庭園のようなお花畑や潮入りの池がないので花や鳥の鑑賞という部分でははるかには劣るが、江戸式庭園の代表的遺構とも言える豪快な石組みは大きな見所であり、当園の大きな特徴である。

浜離宮庭園に訪れるオススメ時期

浜離宮に花の鑑賞で訪れるのであればオススメの来園時期は、春(菜の花)と、晩夏〜秋(キバナコスモス)です。これらの花は園内のお花畑で観ることができます。ウフ

やはり、浜離宮庭園のメインはお花畑とボタン園、それに梅林でしょうな。なのでオススメの来園時期は‥

- 春(3月頃※菜の花)

- ボタンが開花する4月下旬頃

- 夏(8月初旬〜9月※コスモス)

- 冬(1月〜2月※梅)

浜離宮庭園の職員さんがオススメする来園時期はなんと!『冬』!

浜離宮庭園の職員さんがオススメする来園時期は冬だそうですが、この理由は冬には「雪吊り」や「コモ巻き」などの冬特有の景観をお目にかけることができ、庭園本来の良き趣が見られるとのことです。

お花畑とボタン園とダブルで観れる時期を狙って訪れる!!

3月下旬〜4月中旬頃にうまく行けばボタンの見頃時期と見頃を終えた菜の花がわずかに観れるかも知れません。

浜離宮では3月下旬に菜の花のピークが過ぎると、今度はコスモスを植えるために菜の花を刈り取って畑を耕します。ボタン園は早咲きで4月中頃なので、うまくすればボタンと菜の花のダブルで観れるかもしれません。

このあたりは当年の開花状況などを直接、確認してから訪れるのが良いと思います。

秋(紅葉)・春(桜)の開花時期も忘れずに!

浜離宮庭園の観音堂付近には、わずかですがトウカエデ(唐楓)が馬場付近に植えられています。

このトウカエデは中国・清の商船が時の将軍吉宗公に献上したものであり、献上されたトウカエデ6株のうち5株が浜離宮に植えられたと伝えられています。

つまりその5株のトウカエデが今もこうして浜離宮の秋を告げていることになりんすよ。

なお、このトウカエデの見頃時期は例年11月中頃〜12月上旬です。

⬆️トウカエデの紅葉(11月中旬に撮影)。良い色に染まっている。

⬆️トウカエデの紅葉(11月中旬に撮影)。良い色に染まっている。

春は桜の見頃時期を迎えますが、中の御門受付脇に「ソメイヨシノ」、潮入の池北側の池畔に八重桜(やえざくら)が観れます。他、園内に点在する形で植栽されていますが、合計約100本あります。

- 桜の種類:ソメイヨシノ、ヤエザクラ、ヤマザクラ、オオシマザクラ

- 見頃時期:3月下旬~4月下旬(ソメイヨシノは3月下旬~4月上旬、ヤエザクラなどは4月中旬~下旬)

浜離宮恩賜庭園の園内の施設

売店

園内中央、ボタン園&お花畑の奥には園内唯一の売店「濱見世」がありんす。

手前には切妻屋根の四方吹き放ちの建物(東屋)がありんすので、ここで小休憩ができんす。

浜離宮のお茶屋

浜離宮の中には以下、5つの茶屋がありんす。

- 中島の御茶屋(カフェ)

- 松の御茶屋(見学可能)

- 鷹の御茶屋(見学可能)

- 燕の御茶屋(見学可能)

- 芳梅亭(一般内部見学不可)

浜離宮恩賜庭園までの交通アクセス

浜離宮の各出入口の最寄り駅

-

大手門口

- 都営地下鉄 築地市場駅(大江戸線):徒歩7分

- 都営地下鉄 汐留駅(大江戸線):徒歩6分

- ゆりかもめ 汐留駅:徒歩9分

- 都営地下鉄 新橋駅(浅草線):徒歩12分

- JR新橋駅:徒歩約14分

-

中の御門口

- 都営地下鉄 汐留駅(大江戸線):徒歩5分

- JR東日本 浜松町駅(京浜東北線or山手線):徒歩15分

-

水上バス

- 東京都観光汽船 浜離宮発着場

※東京水辺ラインの浜離宮発着場は2020年6月21日を以って廃止となり、付近の「WaterS竹芝」へ変更になっています。

浜離宮恩賜庭園の入園料金や割引クーポン券一覧

下記ページを参照💘

浜離宮恩賜庭園のINFO

- 住所:東京都中央区浜離宮庭園1−1

- 営業時間(開園時間):午前9時〜午後17時まで(最終入園は16時30分まで)

- 定休日:年末年始(12月29日〜1月1日)

- 公式URL:https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/index028.htmll

浜離宮恩賜庭園のコロナ対策

以下、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間、休止しています。

- ボランティアによる庭園ガイドの案内

- 外国の方を対象に、英語による庭園ガイド(無料)

- 御茶屋ガイドツアー(木曜日限定)

園内の常設設備など

- コインロッカー(中の御門)

- 車椅子の貸出し

- 自動販売機